何故、研究航海か?(2)

国連のフォーラムなどに行くと、世界中の科学者や政治的リーダーたちが真剣に持続可能性について議論しています。

しかし、その議論はどこか紋切り型です。

曰く「温暖化のより良い緩和策を」

曰く「有効な意思決定をするためのより包括的な観測を」

曰く「生物多様性や環境の保全を推進するために多分野の科学と技術の融合を」

現代文明をタイタニックのような大きな船とするなら、その船が傾いて沈みかけているというのに、浸水の現場にいる人も後方で対策の意思決定をすべき人も、初歩的な一般論以上のことを語っていないというのが正直な感想でした。

様々な現場観測から得たエビデンスをもとに語っているのに、どうしようもなく募る「それでは間に合わない」感。

皆、現状を部分に切り分けた時に問題があることを認めているけれど、解決に必要な関連分野や社会構造が広く複雑すぎて手が出せないのです。

部分的な正当性はあるけれど、現象全体を把握できる原理や視点なしに徒に議論が積み重ねられている。

人工衛星が飛んでいる時代に、あたかも地動説以前の天動説を聞いているような違和感を覚えました。

そして、そのことを立ち上がって指摘すると、多くの科学者や国際機関の人たちの賛同を得ることができました。

では、持続可能性における地動説とはなんだろう?

限られた能力の個人が出来ることとはなんだろう?

私は、発想の転換が必要だと考えます。

持続可能性において考えるべきは、「どのような科学技術が人類とともに生き残るべきか」なのです。

これまでは、「人類が次の世紀をサバイバルするための新しい科学技術」という見方に期待が寄せられていました。

しかし、実際の科学技術の開発には非常にコストがかかり、基礎研究と社会実装には大きな隔たりがあり、外部不経済を生まずに現実問題をマネージメントできるほど包括的な思想に基づいて設計されたものがほとんどないのです。出来上がった技術の社会普及は経済原理に任されており、環境負荷を生むばかりか、資本主義経済が指数的に成長し続けないと雇用を創出できないため、「省エネ」「リサイクル」などとうたっていても結果的には資源の消費を加速しています。

現在の社会-経済システムは、長期的には環境破壊と資源枯渇により持続不可能であるとの予測が立っています。ですから、現状から出発しても持続可能性の問題は解けないのです。

経済の無限成長を前提にして新しい魔法のような技術を作り出すという思想は、現状(Business as usual)の変更を否定して先送りし、未来の技術革新という幻想に現状の問題の解決策を全て投影するという、おそろしく究極的な前向き思考に依拠しています。(実際に、そのような開き直った未来学を展開している組織も人気を集めています。)

私にとってそれは、次世代の活躍に期待するポジティブな感情によって、現世代の責任回避を擁護するレトリックに見えます。

現実に持続可能性が突きつけている問題は、これまでの技術革新の延長にはありません。

有限な成長の範囲ですでにある技術をどのように取捨選択し、組合わせたり改良するべきなのか。

経済成長優先で実現可能な科学技術ではなく、長期的な持続可能性を支えるために必要かつ十分な科学技術とは何か。

「短期的にやりたいこと全て」ではなく、「長期的にやるべきこと全て」を理解し、新たな社会制度として共有するにはどうすれば良いか。

このような視点の転換、ひいては持続可能性に関する科学技術のパラダイム転換が必要だと考えました。

そこで参考にしたのが過去の科学革命の歴史です。

例えば、チャールズダーウィンは探検船ビーグル号に乗船して世界中をめぐり、航海中に見た様々な動植物の形態から、進化論を着想します。

この視点の大元にあったのはイギリスで栄えた家畜の品種改良技術で、実際にダーウィンの著書「種の起源」を読むと、その半分が品種改良について延々と述べられています。

人間による家畜の品種改良技術というものを、自然の側に立って突然変異と自然淘汰に置き換えた。それまでの科学技術を、その適応範囲を超えた探検の中で再解釈することで、進化論が発想されました。

人文科学の分野でも、革命的な業績は古典的な方法論とそれを逸脱した場所での生活から生まれています。

構造主義を打ち立てたレヴィ・ストロースは、数学で扱われている対称性の考え方を、アマゾンの原住民の社会構造を説明する道具として用いて、西欧文明が「未開」とみなしてきた社会にも整然とした秩序があり、そこで用いられている言語と事物との対応関係は、科学的思考と本質的になんら劣ることがないということを主張してセンセーションを巻き起こしました。彼も実際にカヌーに乗ってアマゾンを登り、西欧的な価値観からは隔絶された集落に長く住み込み、現地人たちと共に生きる中からこれらの知見を生み出していったのです。

ある程度確立された道具や方法論を持って、船でしか行けないような隔絶された地で生きること。

全く異なるコンテクストにそれまでの考え方を晒すことによって、歴史的に全く新しい認識の地平が開かれてきました。

それでは、協生農法の考え方(協生理論)やその支援システムのような、ある程度確立されたツールを使って、多様な自然と相対してみるのはどうだろう。

船に乗って、実際にサバイバルしながら生態系を観測することで、生き残るという基本的な視点から見た科学技術の再解釈ができるのではないか。

そのような発想で見ると、様々な要素がつなぎ合わさってきました。

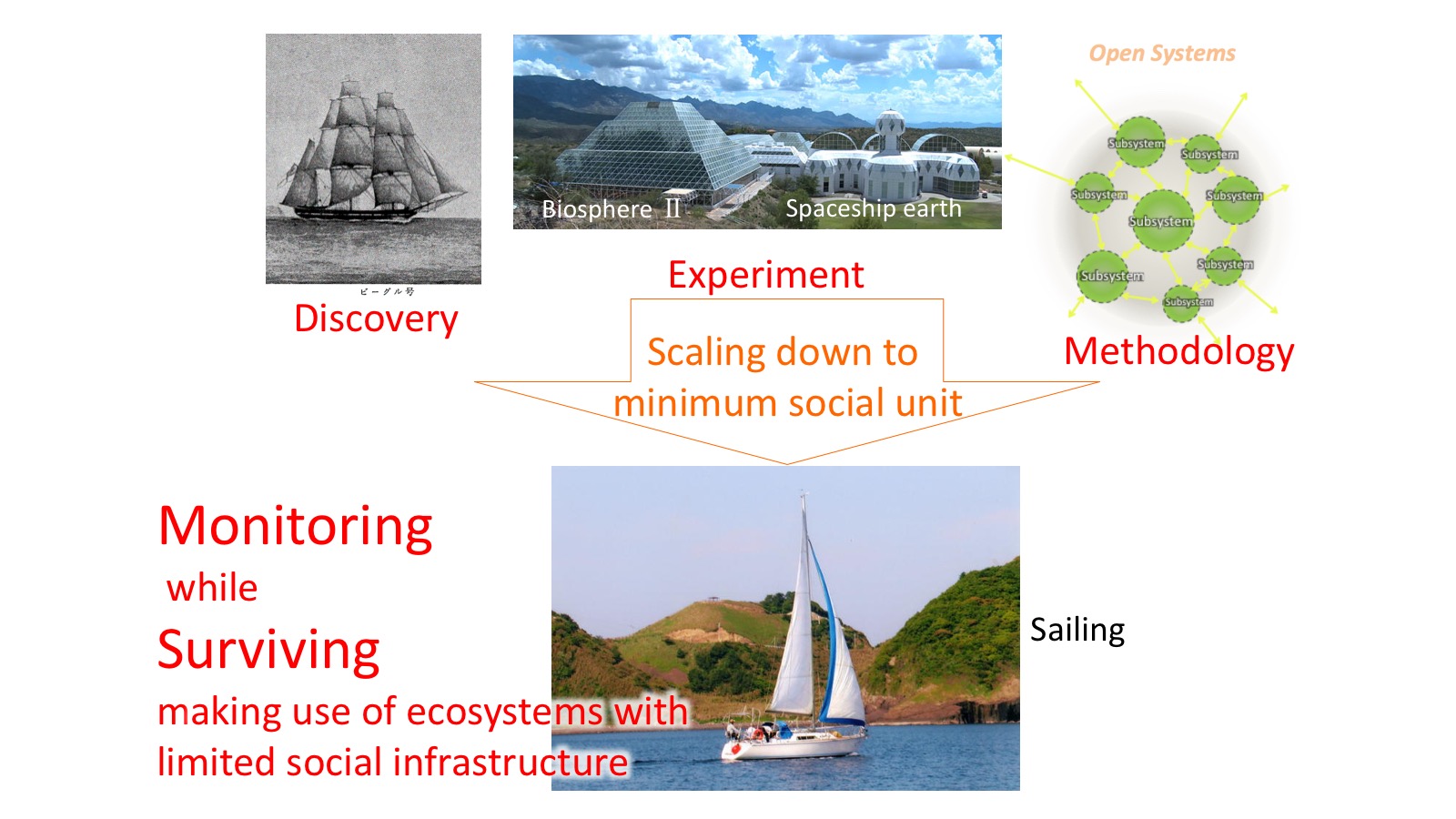

科学革命の背後には、様々な要素がありますが、とりわけ重要なのが「発見」「実験」「方法論」の創出です。

「発見」とは、ダーウィンのように見たことがない対象に驚いたり、これまでの論理で解釈できないことに直面して戸惑うことです。

「実験」とは、それらを別の視点から説明する仮説を曲がりなりにも導き出して、試行錯誤しながら洗練させていくことです。これには現象の部分系など、小さな規模で再現性のある系を作ることが求められます。

例えば、アメリカのアリゾナ州にあるBiosphereⅡという実験施設は、巨大なガラス張りの温室に地球環境をシミュレートする閉鎖空間を作り出し、その中で実際に研究者を生活させて気候変動や食糧問題に対して様々な実践的実験を行ってきました。

そして「方法論」とは、実験を可能にしたり統一的に解釈するための考え方の総体です。レヴィ・ストロースはその雑多で西欧社会と隔絶した体験から、構造主義という人文科学上の新たな方法論を生み出したわけです。

航海調査においては、船での生活自体がサバイバルと持続可能性の実験系です。極めて小さいユニットでありながら、そこで実際に生活してみることで、何が本当にサバイバルに必要な技術かが容赦なく浮き彫りにされます。そして、サバイバル生活の中で科学的な知見を駆使することによって、何が長期的に持続可能かが文明生活に乗っているよりも明晰に判断できるのです。

それには私個人の主観的なバイアスを含んだ偏った側面もあるでしょう。しかし、そもそも持続可能性にまつわる様々なトレードオフを快刀乱麻を断つがごとく乗り越えていくには、バイアスの有無が問題なのではなく、どのように意義のある視点(Pertinent bias)を提示できるかが重要なのです。

そこには良し悪し関係なく様々な発見があるでしょう。

生態系が豊かでも、法規制によりそれらの資源にアクセスできないかもしれません。

食べ物を獲得するスキルがあっても、台風が連続して来たら備蓄技術なしでは乗り越えられないかもしれません。

サバイバルできたとしても利便性がなければ、疲労によりクルーの人間関係が悪化し、社会的要因で調査の続行が難しくなるかもしれません。

それら全てを包括するような方法論とは、一体どのようなものでしょう?

生存性、利便性、持続可能性を高めていくような行動を、環境の変化に応じてどのように編み出していったらよいのでしょう?

協生農法の支援システムとしてSonyCSLが開発している「超多様性マネージメントシステム」は、そのような状況下で生存性、利便性、持続可能性を高めていく行動様式を創出するためのツールです。

その前提には、オープンシステムサイエンスという方法論があります。

(オープンシステムサイエンスについて、詳しくはこちら)

これらのツールは、「人類の持続可能性を支え、人類と共に生き残るべき技術」を目指していますが、まだまだ未熟な段階です。

この研究航海を実証実験の場として、多様な失敗と経験を積み重ねながら、その方法論を増強していく。

その中で、限られた資源の中でより柔軟に、効率的に、生存性・利便性・持続可能性を高めていく人間の行動様式を導出していく。

これらの目的をもって、研究航海は構想されています。