Agriculture誌から協生農法産番茶に関する論文を出版

- 2021.05.21

- 論文解説

2020年12月に当法人の太田、河岡、舩橋が執筆した論文がAgriculture誌から出版されましたので、ここで内容の要点を紹介させていただきます。(原文はこちら)

今回の研究では、6年に渡る実際の協生農法(シネコカルチャー)産の番茶と、5年分の慣行農法産の番茶のメタボローム(水溶性の全成分)データを用いて、2つのお茶それぞれにおける特徴的な成分を特定しました。協生農法の番茶と慣行農法の番茶の違いを作り出している成分というイメージをしていただけるとよいです。

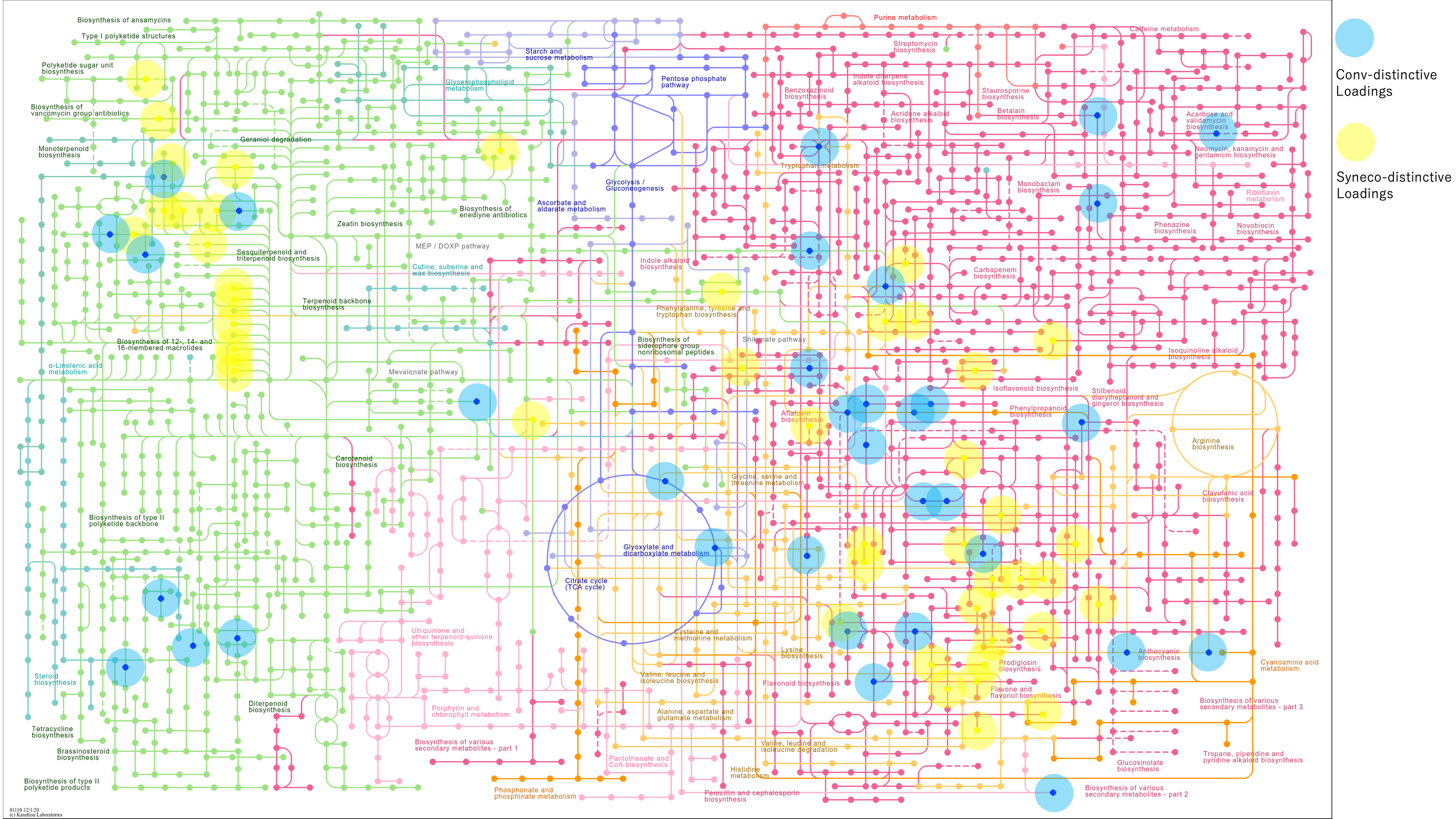

その協生と慣行の番茶それぞれの特徴的な成分として判定された合計130の化学式をパブリックデータベースと照合した結果、協生農法に特徴的な化学式の方が、より多くアレロケミカルに分類されました。アレロケミカルとは他の種の生物に作用する成分です。協生農法では、周辺の虫や植物などの生態系との相互作用が慣行農法に比べて豊かであるため、そうした成分が豊富であることが示唆されました。

↑論文付属の図より、協生農法(黄色)と慣行農法(水色)の番茶に特徴的な成分の代謝経路上の位置

今回の分析を通して、協生農法と慣行農法の番茶それぞれにおいて特徴的な成分をさらに厳しい基準で絞ると、慣行農法の番茶ではアミノ酸に分類される化学式が残りました。これは、慣行農法での肥料の影響が考えられる結果です。

一方で、協生農法ではビタミンB6の配糖体であるグリコシルピリドキシンが残りました。ビタミンB6は土壌微生物により合成されることが知られていて、また、ビタミンB6はヴィーガンの人において欠乏することが報告されており、欠乏により免疫系に異常をきたすことが知られています。さらに、アルツハイマー病の治療にビタミンB6が有効との報告もあります。

つまり、土壌微生物の活動を阻害する耕起・肥料・農薬を用いる慣行農法の実践によって、野菜においてビタミンB6が欠乏し、結果として慣行農法産物を多く摂取する人間が野菜から摂取するビタミンB6も欠乏し、非感染性疾患発症の一因となっていることが推察できます。

協生農法のような自然状態と慣行農法のような人工的な栽培環境が植物体の成分に与える影響は、他の生物へ作用するアレロケミカルや、肥料に影響されると思われるアミノ酸などの主要な成分に顕著に現れると考えられます。

生態系相互作用が比較的乏しい慣行農法産物は、協生農法産物に比べるとその生産過程において環境負荷が高いことに加え、人間の健康維持に寄与し得る化合物をも欠乏させる可能性があります。

生物多様性と人間の健康を両立する持続可能な食料生産のために栽培条件(in naturaとin culturaの区別)をより明確にし、それぞれの生態系と人間に及ぼす影響についてのさらなる研究が望まれます。

-

前の記事

寄付金使用報告:2020年 2020.12.29

-

次の記事

伊勢・茅原協生茶園造成(2)チャノキ移植と大磯への移植 2021.06.19