Synecocultureマニュアル

1. 総論

1-1. シネコカルチャー の定義

シネコカルチャーとは、種苗と水以外の物質を外部から継続的に持ち込まないという制約のもとで、植物の特性を活かして生態系を構築・制御し、生態学的最適化状態(生態最適)にある有用植物を生産する露地栽培法である。生態系の自己組織化機能を多面的に活用することにより、圃場全体における一律的な耕起・施肥・農薬の使用は不要となる。

ただし、自己組織化の促進(例:地上部植物・土壌微生物・代謝産物の多様化)を目的とする場合には、農薬など生物に有害な手段を除き、局所的な撹乱を手段として利用できる。その適否は、撹乱強度に応じた多様性勾配の変化を測定し、科学的に判断する必要がある。また、周囲環境への影響も包括的に評価しなければならない。 こうした科学的測定や評価が困難な状況では、農園造成や種苗定植に伴う最小限の土壌撹乱、あるいは管理・収穫の過程で植生多様性を高める方向で行われる撹乱のみが許容される。本マニュアルは、そのような一般的状況を前提に、周囲環境に対して定性的に安全と判断できる方法を記述する。

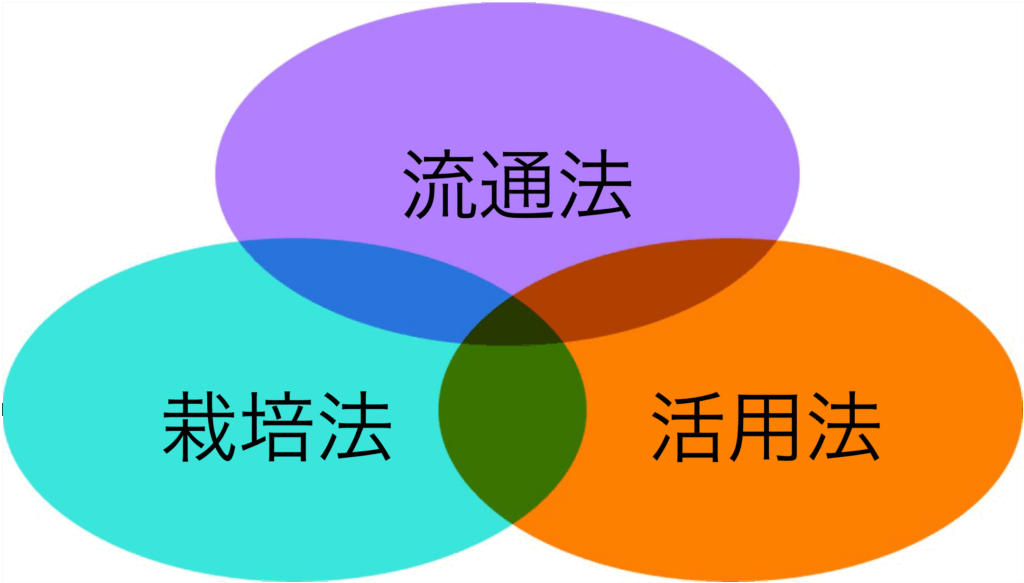

シネコカルチャーには、大別して 栽培法、活用法、流通法 の3分野が存在し、 職業農家などで生業として成立させるにはこれら全てが揃うことが必要条件である。

このマニュアルでは、家庭菜園での自給や地産地消の規模での実践を想定し、シネコカルチャーの栽培法の部分を主に掲載している。

活用法は、シネコカルチャー農園を含むその地域の生態系から資源として利用可能な産物を取り出す方法論と、それらに経済価値を付与する商品開発法を含む領域である。シネコカルチャーの産物とは、圃場内に生育する有用植物以外にも、シネコカルチャー農園に派生・関連して生じる食物や生活資源、自然環境、景観、教育学習機会、誘因される動物相・昆虫相などの活用を含む。

流通法は、シネコカルチャーを生活の柱の一つとする上で、シネコカルチャー産物の販売など経済活動とも連動して流通させる方法である。特に販売に際しては、シネコカルチャーの総合的な収量の考え方( 1-3. 生産性 項、 2-2. 管理 各項参照)を理解する必要がある。

活用法、流通法に関しては、シネコカルチャーが目指す自然状態の産物の流通を目標として、各地の実践を通じて開発していくことが必要である。

本マニュアルでは、人間活動によって生態系の多様性や機能を増進する「拡張生態系」の考え方に基づいてシネコカルチャーの栽培法を実践的に説明する。より詳細な理論や実践例、活用法や流通法を含む展開に関しては、書籍「拡張生態系」に記載されている [舩橋2025] 。栽培法・活用法・流通法が相乗的に連動することで、人間活動と自然生態系が相互循環的に共存できる「自然-社会共通資本」が成立する。

Tip

生態学的最適化 とは、与えられた環境条件で可能な範囲で、 複数種が競合共生しながらそれぞれ最大限の成長を達成する状態を言う。

これに対して、慣行農法が依拠する生理学的最適化は、 一般に単一種の生育条件を最適化するために環境条件を変えることを指す。

1-2. シネコカルチャーの原理

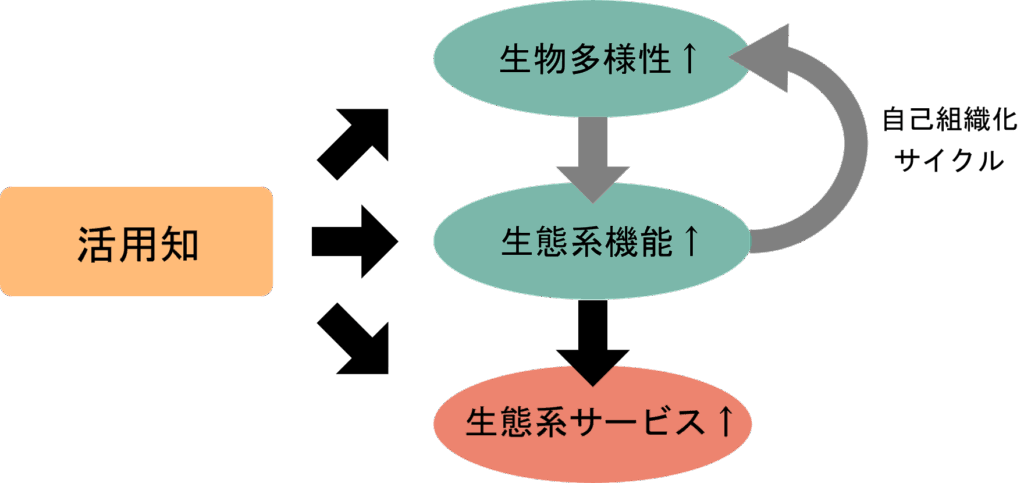

シネコカルチャーは、食料生産するための生態系自体を作り上げてしまう農法である。 生態系を構築するとは、最も端的にはその場所に定着・出入している種多様性を増やすことを指す。 種の多様性以外にも、同じ種内でも多様な品種があることで遺伝的多様性が上がり、様々な環境条件とそれに適した植生が定着することで生態系の多様性が上がる。 これらの遺伝子・種・生態系の多様性を総称して生物多様性と呼ばれている。

生物多様性が豊かになると、様々な生態系機能が向上する。 生態系機能は、気温、湿度、日照量、土壌の有機物やミネラルなどの環境条件を、より多くの生き物が住みやすい範囲に調節してくれる。 生態系機能が高まると、より豊かな生物多様性を許容できるため、生物多様性と生態系機能は互いに相乗的に高まる仕組みになっている。 生物多様性と生態系機能が高まることで、食料生産を始めとして人間が生活していくのに必要な様々な生態系サービスを取り出すことができる。

シネコカルチャーは、生態系を多面的に活用する知識によりこれら生物多様性・生態系機能・生態系サービスを総合的に向上させ、持続可能な食料生産と自律的な経済活動を両立することを目指している。

Tip

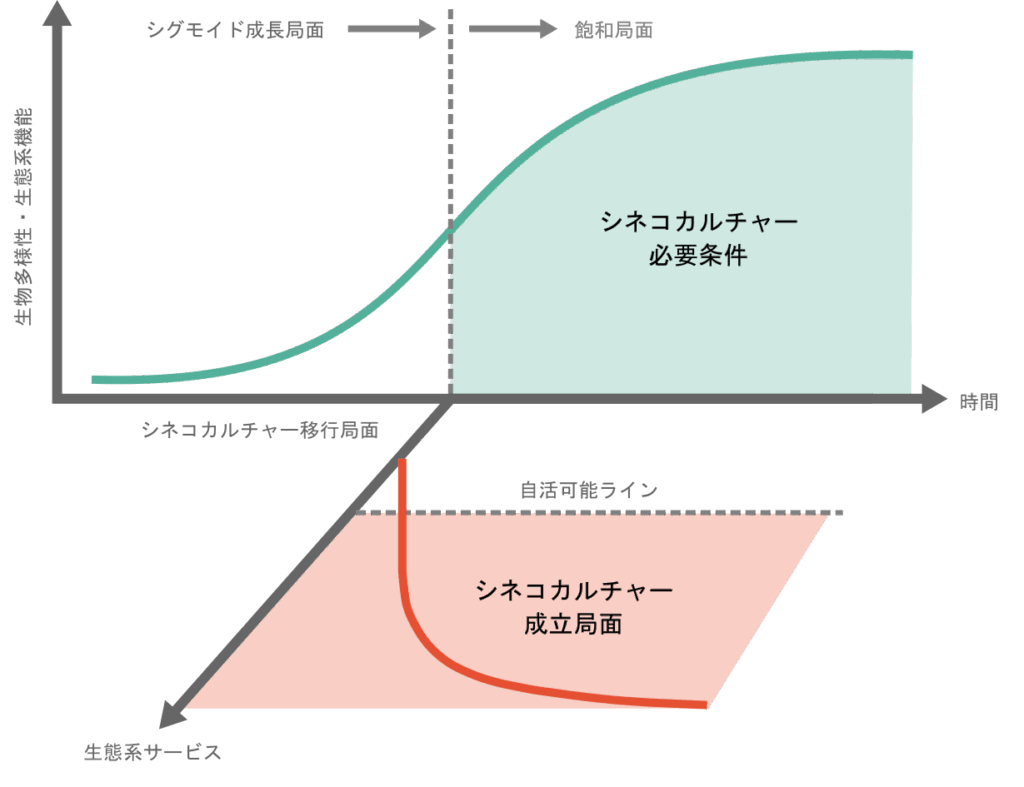

シネコカルチャーとして成り立つ必要条件は、圃場の生態学的最適であり、農産物市場での競争力を前提にしたプロ農家としての十分条件は、質・量ともに多様な産物の価値化と販売による経済的自立である。 この両者を満たして初めて生業としてのシネコカルチャーが成立する。

一方で、プロ農家に限らず多様な社会活動と接続された形でシネコカルチャーが生活の柱の一つになり、総体的な生物多様性や生態系機能の増進を担っていれば、持続可能性にとって必要な市場外の重要な価値を含む自然-社会共通資本としての成立条件を満たしている [舩橋2025] 。

シネコカルチャーの実践に伴って生態系の構築を進めると、圃場の生物多様性は時間とともに向上し、 管理目標とする植生段階に近づいていくシグモイド型の成長を辿る。 シグモイドの立ち上がりから前半の成長局面は、シネコカルチャーへの移行局面である。 シネコカルチャーが目指す生態最適によって供給される健全な植物組織には至らない場合があるが、 家庭菜園などで自給的に消費することができる。

シグモイドの移行局面である後半の飽和局面においては、生物多様性と生態系機能が十分、密に構築されており、生態最適に漸近していく。 この段階に入って初めてシネコカルチャーの必要条件を満たし、シネコカルチャーの産物としての販売が可能になる。 その上で、多様な産物の経済価値化を行い、生業として成立するレベルでの収穫量が得られて自律的な経済活動が可能となった段階で、プロ農家のシネコカルチャーとして成立する。 一方で、専業農家としての生産に限らず、シネコカルチャーを生活の柱の一つとすることでより多様な社会活動と連携することも、今後の環境と食料生産を総体的に支える社会基盤として重要である。

生態最適の植生から、生態系機能を損なわずに持続的に生産性を取り出すには、 生態系構築における成長局面ではなく飽和局面から収穫する必要がある。 実用的に判断するには、目標とする植生段階に相当する周囲の自然植生に比べて、 農園内に定着している種多様性が多くなっていれば良い。 圃場に定着している種は、その地で生態系機能を発揮しているとみなせるため、 それが周囲の自然環境より多ければ、十分に飽和局面に入っていると考えられる。

具体的な管理法としては、自然発生する草木を完全排除せずに、生態系構築に活用しながら、 有用種との混生度を高めていけば良い。

シネコカルチャーが無耕起、無施肥、無農薬で成り立つのは、生態系構築に基づいた結果であり、 自然放任すればシネコカルチャーになるわけでは無い。 生態系構築に向けて積極的に有用植物を導入することが必要である。 導入に伴う撹乱、有用植物のニッチ(生育に適した環境・場所)形成、 食物連鎖による動物相の制御が総体的に生物多様性の増進につながるように意図して工夫することが必要。 結果的に、慣行農法で必要な耕起、施肥、農薬は、生物多様性を増進する形での 撹乱、ニッチ形成、食物連鎖に置き換えられ、シネコカルチャーでは不要になる。

シネコカルチャーが構築できる生態系は、自然植生と有用植物を組み合わせた数だけ存在するので、生物史上もっとも多様になり得る。 自分の圃場が生態系一般の中でどのような植生段階に位置し、どこに向かおうとしているのかを常に把握し、考える必要がある。

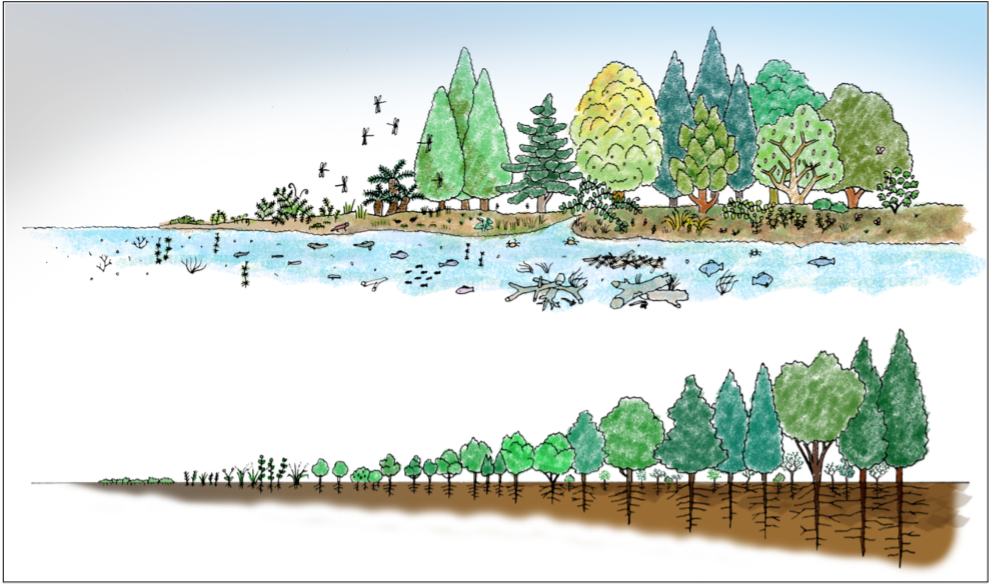

シネコカルチャーは、生物が海から陸に上陸し、動植物が協働して陸地の表土の仕組みを作り上げた進化の歴史に基づいている。 生態系構築をするうえでも、これに則った植生段階を生態遷移の指標として活用出来る。

上陸進化に伴って、植物はより樹高・根の深さや環境変化に対する緩衝機能を発達させてきた。 現存する様々な植物種にもこれらの形質は受け継がれており、 植生が無い状態から豊かな森林のような極相まで効率的に遷移するのに活用することができる。 具体的には、一年草、多年草、つる性植物、低木、高木の順に移行させていくとスムーズに生態遷移でき、各植生段階で生育する有用植物の生産に活用できる。 場合によっては、遷移段階を飛び越したり逆戻りすることも生物多様性を上げる戦略のうちに入る。

Tip

生物学には、「個体発生は系統発生を模倣する」という反復説があるが、 シネコカルチャーでは、「生態遷移は上陸進化を模倣する」という見方に基づいてマネージメントを行う [Funabashi 2019] 。 荒地を開拓するにはまず低くて強い一年草、次に多年草、つる性植物、 徐々に低木、高木へと移行していくことで、やがて豊かな森を実現する。 これは、不毛の場所だった陸地に長い年月をかけて海から動植物が進出していった上陸進化の運動と形質的な相同性がある。

慣行農法では、一箇所で同じ作物を作り続けるといわゆる連作障害が発生する。 シネコカルチャーでは、常に自然発生する草木や有用植物の生育度合いが変化することで、 連作障害は回避され、新たな生態系へと変遷していく。

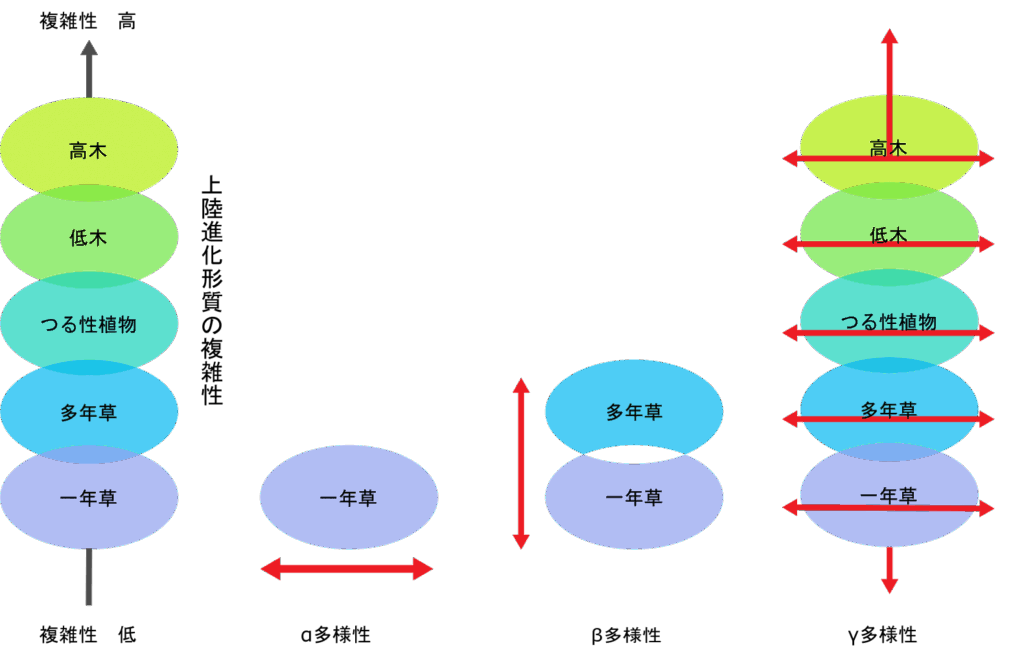

各植生段階と生態遷移において生物多様性を上げるには、以下の種多様性の3つの指標による評価が役に立つ。

α多様性:1 つの植生段階における種多様性。例:一年草の種多様性

β多様性:2つの植生段階の間の差異に相当する種多様性。例:一年草群落と多年草群落で、互いに共存していない種の多様性

γ多様性:全ての植生段階における種多様性。例:シネコカルチャー農園及び周囲生態系の全ての種の多様性

これら3つの指標が向上するようにシネコカルチャー農園をマネージメントすることで、最大限の生物多様性を構築でき、大局的にも自然環境・都市環境における生物多様性の回復とさらなる増進が期待できる。

例えば、γ多様性が同じ 500 種であっても、α多様性が他より少ない植生段階が含まれていたり、 部分的にβ多様性が低い植生があり得る。 部分と全体の両方の観点から植生を多様化していくことが重要である。

Tip

シネコカルチャーと他の農法の大きな違いの一つは、農法による環境回復・構築効果である。 他の多くの農法がすでにある自然環境を利用して、それを部分的に劣化させる形で成り立つのに対して、 シネコカルチャーは劣化した環境からでも、生態系を回復させることができる。 もっとも顕著な例は砂漠化の危機に瀕する熱帯の乾燥地帯における導入である( 5. 気候別実践ポイント 章参照)。

生態系機能には、動植物が生存していくために必要な資源の獲得、有機物の生産・分解、栄養塩の循環などがある。

生態系サービスは、食品や水といったものの生産・提供をする「供給サービス」、 気候などの制御・調節を行う「調整サービス」、レクリエーションなど精神的・文化的利益をもたらす「文化的サービス」、 栄養循環や光合成による酸素の供給を担う「基盤サービス」、多様性を維持し、 不慮の出来事から環境を保全する「保全サービス」の5つに大別されている。

1-3. 生産性

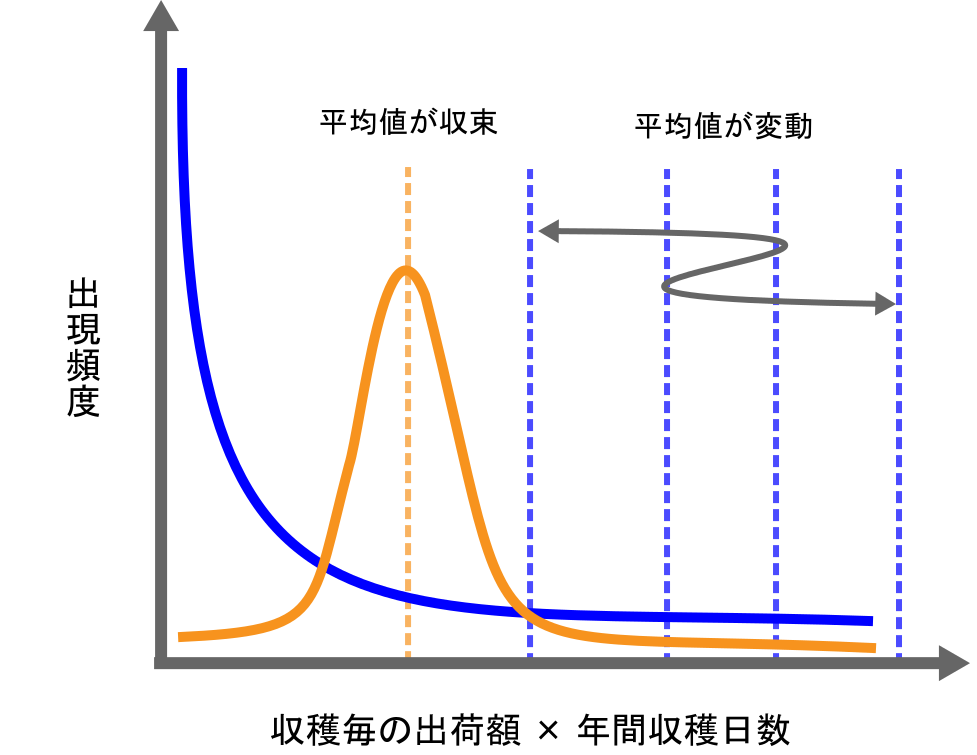

生産性は環境条件と植物種に応じて変化するため、多様な条件への適応と多様性を総合的に考える必要がある。 同じ栽培条件で単一作物の栽培を繰り返す慣行農法では、収量の平均値が生産性の指標となるが、 常に変化する栽培条件と作物群に基づくシネコカルチャーでは、決められた枠組み内での平均値が意味を持たない。 常に農法の適応・多様化を続ける中で達成された正味の生産性を評価する必要がある。

作物ごとの生産量は、畝の地表で栽培する葉野菜がもっとも高く、 白菜など栽培期間に比して面積を多くとるものは相対的に低くなる傾向がある。 麦や米などの穀物や果樹は収穫時期が決まっており、単種で慣行農法レベルの生産量は不可能だが、 混生状態でマルチとして用いることで、肥料で肥大させない正常な植物組織の穀物は栽培可能である。

シネコカルチャーの日本における生産性で科学的に検証された例としては、伊勢農園において4年間(2010-2014年)に出荷された野菜・果物類について、 一反あたりの総売り上げから維持コストを差し引いた利益で、慣行農法の約2.4-3.9倍の実績がある [Funabashi 2024] 。

Tip

<収量のべき分布> 慣行農法の収量は釣鐘型の「正規分布」をなすが、 シネコカルチャーの収量は、自然状態の植生の作り出す「べき分布」に基づいている。 べき分布は自然現象に多く現れ、例えば地震の規模と発生頻度の分布にも認められる。 小さな地震は頻繁に起こるが大地震はごくたまにしか起こらないように、 シネコカルチャーにおいても、少量の収穫は多くの環境で多種から得られるが、 大量のまとまった収穫を得られる種や環境条件は稀である。 べき分布では、平均値が稀なイベントで大きく揺らぐため、予測するうえで有用な指標となり得ない。 稀に生起する大きな収穫によりシネコカルチャーの生産性は大きく増大するため、 その時点での達成段階により更新されていく必要がある。 べき分布に起因する生産性の変動を安定化するために、シネコカルチャーでは株式投資のように多種の作物のポートフォリオで管理する。

1-4. 管理条件

シネコカルチャーは、無耕起、無農薬、無施肥 を原則とする。 シネコカルチャー農園に人間が持ち込むことのできるのは、原則として種と苗のみである。 窒素・リン酸・カリ・有機物・その他微量元素は、圃場内の植生とそれに誘引される動物相のみによって供給されること。 初期の土壌改良以外の栽培過程においては、土壌改良材や微生物資材、人工物マルチも原則使わない。 他の自然農法で使われる自然由来の腐葉土や害虫忌避材であっても、この原則に違反する。 使用可能なものは、土壌構造の形成を阻害しない範囲で別途指定される場合に限る( 2-2-6. 施肥の代替(生産力の回復法) 項参照)。

初期施行以後の管理は、原則として作物の収穫、草の管理、種苗の定植のみとする。 草の管理は、草の種ごとの適性に応じて行うが、基本事項として、多年草は除去し一年草は残す。

管理作業は少負荷で日々頻繁に行う方が生態系を管理しやすいが、人を集めて重点的に作業する場合などは、一度に全てやり切るのではなく、総管理時間の2-3割に集中して管理作業の7-8割を行い、残った7-8割の時間で個別に軽い2-3割の作業や観察をすることが生態系のリズムと合わせやすい。

Tip

<一年草と多年草の違い>

一年草の根は枯れて土になり、かつ、土中の好気性微生物のための通気孔を形成する。 一方多年草の根は、枯れることなく生育しつづけるため、根を伸ばせば伸ばすほど、土を固く締め付けていく傾向がある。 しかし、多年草も土壌生物の多様性を向上させ有機物を供給するため、一年草とは異なる側面で活用可能である。

水やりは、苗の定植時、種の発芽後、深刻な旱魃が来た場合以外は基本的に行わない。 水道水よりも雨水、井戸水や河川の水を用いることが望ましい。

プランタ等で育苗をする場合は、給水と最低限の肥料を用いることは許容されるが、シネコカルチャー農園に定植する時点で余分な肥料が持ち込まれてはならない。

この点では、ホームセンターなどで販売している化学肥料や農薬を用いて栽培されている苗も、その使用量が不明なため、苗土を大量に農園に持ち込むべきではない。 また、化学肥料で急速に成長させた苗は脆弱である。

1-5. 植生条件

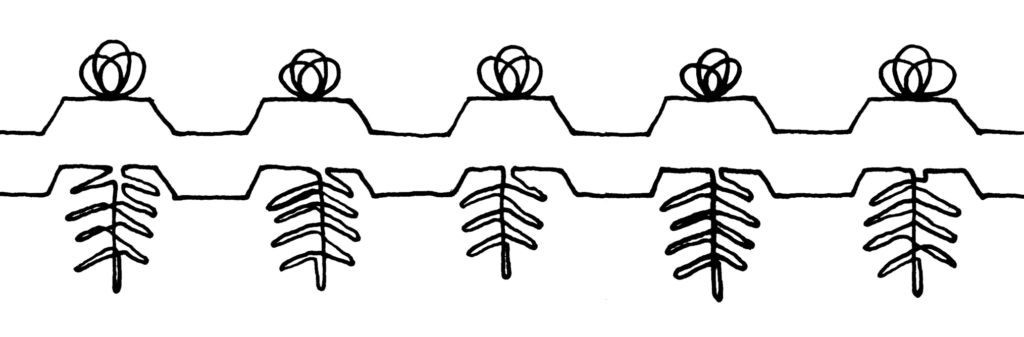

野菜の混生、密生栽培を原則とし、主に一年性の雑草も野菜が負けない限り許容し、土壌構造の形成に用いる。 地表は一年を通して植物で覆われることが望ましい。

シネコカルチャーにおける望ましい植生状態の優劣は、以下の通りである。 上に行くほどシネコカルチャーとして望ましい状態であり、下に行くほどシネコカルチャーの目指す状態からは遠ざかる。

Tip

慣行農法では、一般に一種類の作物を一定間隔で植える単作に基づいているため、地上部の植生構造・地下部の土壌構造が共に失われ、生態系機能が損なわれる。 植生が作る地上部と地下部の表面積が大きいほど、豊かな生物多様性を共存させることができる。

野菜・果樹が混生密生し、他の草の少ない野菜マルチが形成された状態

▲

野菜・果樹は少ないが、一年性・多年性の多様な雑草で覆われている状態

▲

一年草・多年草が群落を形成している状態

▲

耕されて植生が破壊され、表土が露出している状態

▲

化学肥料の過剰使用とモノカルチャーで疲弊した状態、砂漠化しつつある土地

▲

耕されて有機物が地中深くすき込まれた状態

Tip

慣行農法 対 シネコカルチャー では、地上部・地下部の植生の作り出す表面積が格段に異なる。 複雑な植生構造であるほど、多種多様な生き物を共存させ、生産やリスク管理に寄与する仕組みを作ることが重要である。

1-6. 収穫法

作物は大きくなったもの、混生密度が高くなったものから間引き収穫を行う。 収穫は、シネコカルチャーにおいてもっとも主要な管理法である。 他の管理作業は収穫のついでに行うことが望ましい。 経験的には関東以南の平地では農閑期は存在せず、風よけや日照などの環境条件が整い、 植生戦略が整備されていれば通年コンスタントに間引き収穫可能である。 ただし、プロ農家として頻繁な間引き収穫をする場合は、日本では3月と9月の葉境期に収量が低下する傾向があるので、別途苗床を確保しておくなどの対策が必要になる。 農閑期が不在となる北限は地形・標高・気候変動の影響などによって異なり、後述の開放型ハウス ( 3-5-1. 構造の例 項)などの工夫次第で栽培可能な地域もある。

1-7. 管理原則:「時空の種」(時間・空間・種類の多面的活用)

シネコカルチャーでは、植生の配置や管理方法に 時間・空間・作物の種類 を総合的に組み合わせて、 できるだけ効率的・立体的に空間を活用し長い期間コンスタントに多種の収穫が得られるように工夫する。

・時間の使い方:毎日コンスタントな収穫が得られるよう、

- 種苗の定植時期をずらす

- 環境を多様化して生育速度に差をつける

- 他の産物が少ないときに収穫できるように温存する

など、一つの作物の収穫後に速やかに別の作物が収穫できるように、植生遷移や種苗の定植時期を計画的に管理する。 他の農法に比べてシネコカルチャーで最も特徴的なのが、時間の複線的な使い方である( 2-2-8. 収穫ー苗移植ー追い蒔き の作業セット 項参照)。

Tip

一反のシネコカルチャー農園に、市販されている野菜や果樹だけでも、200 種類以上を導入することが可能である。 品種まで換算すれば、1000 種以上の多様性を構築できる。 種苗としての流通量は少ないがハーブや山菜類も加えれば、さらに倍増する。 これは、人間によって生物多様性が自然状態を超えて拡張できることを意味している。 人口増加による環境破壊に対して、有用植物の導入によって拡張された生態系が食料生産と環境保全の両立に重要となる [Funabashi 2018] [舩橋2025] 。

慣行農法で育てられた野菜ではえぐ味がある部位でも、シネコカルチャーで育ったものは生食できるほどクリアな味になるものが多い。 特に、多種多様な花は食用としても重要な産物となる。 アスパラガス、ブロッコリー、ヤマウドなども、シネコカルチャーでは茹でずに生食する人が多い人気産物である。

・空間の使い方:畝上の栽培面積だけでなく、フェンス、通路、農園の周囲、樹木につる性植物を絡ませるなど、 敷地内を効率的に活用する。 以下のように、植物の形態や生理的特質が相補的になるよう、立体的に組み合わせる。

- 日陰を好む作物を日向を好む作物の下に植える

- 葉が縦に細いネギ系を葉が横に広いフキやゴボウなどの間に植える

- 根を伸ばす深さや広がりが違うものを植え合わせる

- 果樹は下の枝を剪定して日陰スペースを広くし葉野菜を生育させる

・種類の使い方:野菜・果樹・ハーブに限らず、山菜など多数の有用植物を混生する。 それまで生育記録がないものでも、同じ気候帯で栽培されている例があれば導入できる可能性がある。 さらに 葉、茎、新芽、つぼみ、花、果実、種、根 など、植物の部位別に活用する。 活用法も、生食、乾燥してお茶にする、漬物などの保存食、スパイスなど、食品としてのバリエーションをつける他に、 種苗として販売したり、染料や生活資材として商品化することもできる。

1-8. コスト

初期施工における資材、植樹、種苗代、維持のための種苗代以外は基本的に購入する必要は無い。 トラクターなどの重機は不要であり、 農具もほとんど必要無い。 収穫のためのハサミ、苗定植のためのシャベル、草を刈る道具程度で済む(小型の草刈り機が一台あると便利)。 維持コストとしての種苗代は、徐々に自家採種した種に置き換えていく。 売り上げ金額の1/10程度の投資で維持できる程度が望ましい。 プロ農家で大規模化する場合は通年の間引き収穫や草管理をするための人件費が加わる。

1-9. 探索法

新しくシネコカルチャーを始めるには、その場所でどのような有用植物が生育するかを実際に植えて探索する必要がある。 一つの種類を日当たり・湿度・土壌の質・密度・混生の組み合わせ・先住植生などが異なる複数の環境で試すことで、作物の生育できる環境を抽出できる。 数年間一度も定着しなかった作物でも、生態遷移に伴って数年後に一斉に育つようになり、 主力産物になった例があるので、育つ可能性が低いものでも少量ずつ定植して試しておくことが望ましい。 常に探索の幅を広めに取っておき、過去の成功例のみに頼らないようにすることで、環境変動や生態系の変化に柔軟に対応する能力が上がる。 植生戦略において、常に2−3割は新たな可能性の探索に投資しておくことが望ましい。

また、それまで活用したことのない植物の場合、様々な部位・調理法・定植/収穫時期・活用法などを一通り試してみることで、新たな商品価値を発見できる場合が多い。 一般的に流通していない部位や、常識とは反する使い方であっても、新たな活用法を発見できた場合、生態系サービスの一部として将来に渡って活用できる資源を増やすことができ、他の地域においても重要な産物となる場合がある。 すでに流通している野菜類などに対しても、新たな活用法の幅を広げることができる。

Tip

シネコカルチャーを高度に実践するには、生態系の状況判断について、一流スポーツ選手の認知反応や高度な医療診断に匹敵するような高いレベルの情報処理能力まで動員することが可能である。 シネコカルチャーの実践において必要な、その地に適した有⽤植物の探索や活⽤法の探索・知識交換のために、情報通信技術を⽤いたシネコカルチャー⽀援システムを開発中であり、⼀部提供を開始している [Sony CSL] 。