Manueld’agriculturesynécologique

2. Explications détaillées

2-1. Mise en place initiale

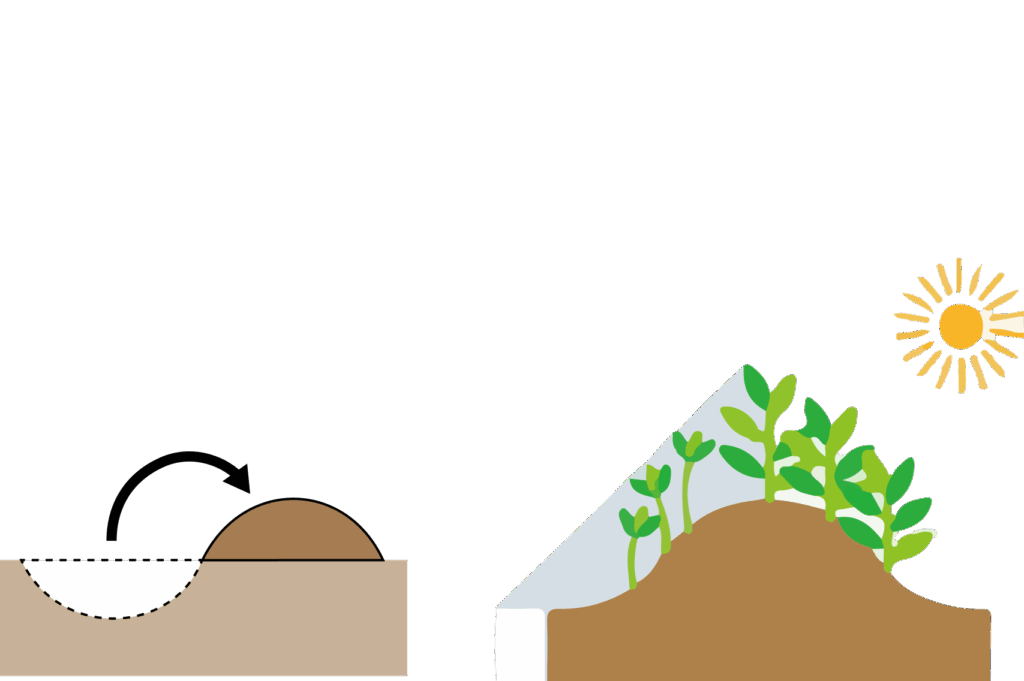

2-1-1. Création des sillons

Commencer par créer des sillons d’une largeur de 1 à 1,50 m. Il n’est pas nécessaire de labourer la terre, il suffit de déplacer une partie de la terre sur le dessus pour lui donner la forme de sillons. Labourer profondément la terre au début donne une belle forme des légumes racines longs, mais ce n’est pas une condition indispensable. (Le retournement de la terre n’est permis qu’en phase initiale au cas où on remplace entièrement la végétation.) La largeur maximale des sillons est pensée pour que la récolte soit possible des deux côtés. Il est donc nécessaire de l’adapter à la corpulence de la personne en charge. Dans le cas de l’utilisation de coupe-branches téléscopiques pour la récolte, il est possible d’élargir la largeur des sillons pour rendre le travail plus facile.

Le but de la création des sillons est;

- de créer des conditions d’ensoleillement différentes pour chaque espèce de plante,

- d’utiliser le sol en relief selon la hauteur de croissance des espèces,

- d’augmenter la superficie cultivable,

- d’améliorer l’écoulement de l’eau,

- d’encourager la formation d’une terre aérée (voir en 2-2-3. Gestion de l’herbe envahissante),

- de différencier la superficie cultivable de l’allée,

- de rendre plus faciles les plantations et la récolte, etc.

En construisant des sillons orientés est-ouest, on peut planter par exemple:

- sur le flanc sud du sillon, des légumes qui bénéficient de l’ensoleillement;

- sur le flanc nord, des légumes qui préfèrent l’ombre.

Les sillons ne sont pas indispensables, mais ils améliorent la commodité.

Dans les jardins familiaux, on peut modifier la forme des sillons selon les conditions environnementales : il est aussi possible de cultiver sur terrain plat, et dans les endroits qui ont tendance à être secs on peut à l’inverse creuser des tranchées pour pouvoir cultiver à un endroit comportant plus d’humidité. Il est nécessaire de réfléchir à l’avance aux coûts liés à la gestion des herbes envahissantes et à la récolte par rapport à la forme des sillons.

L’allée entre les sillons doit être assez large pour permettre le passage des personnes qui feront la récolte. Il est bon de choisir une largeur qui rendra le travail facile. Pour augmenter la surface cultivable, on pourra réduire la largeur de l’allée. Si l’allée est étroite, on peut atteindre les légumes des deux sillons opposés en position assise. Si nécessaire, il est possible de cultiver même sur l’allée. Les légumes racines sont résistants à la pression de piétinement, ils peuvent être cultivés même dans la terre compacte et durcie de l’allée.

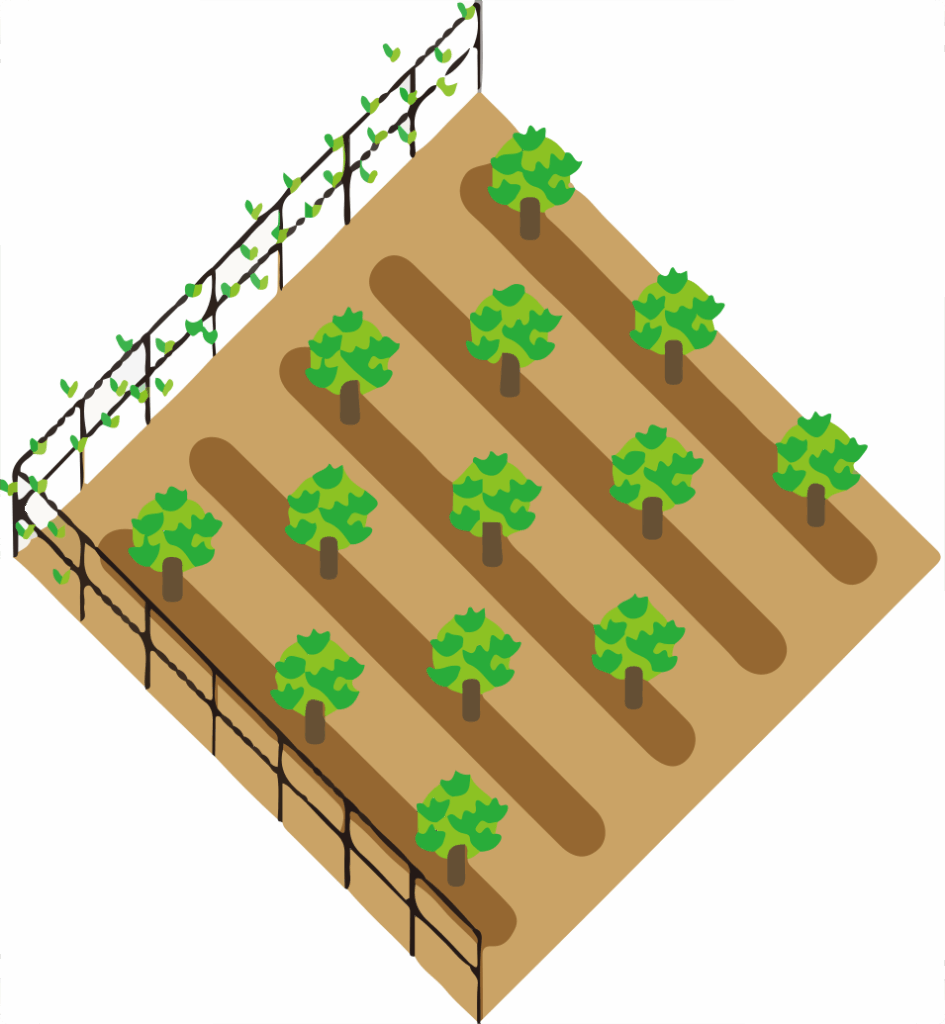

2-1-2. Les arbres

Au milieu des sillons, espacés d’environ 1,50 m, on plante des arbres fruitiers de petite taille à feuilles caduques et des plantes qui forment de petits buissons. Les 4 objectifs recherchés en plantant des arbres fruitiers sont listés ci-dessous dans l’ordre de priorité :

- Créer une zone de mi-ombre pour les légumes

- Attirer les insectes et les oiseaux pour aider à la pollinisation et que leurs excréments et leurs cadavres fournissent des micro-éléments

- Obtenir la formation d’humus grâce aux feuilles mortes

- Récolter les fruits

Dans les cas où le but est de récolter essentiellement des légumes, tailler les arbres fruitiers pour qu’ils ne dépassent pas 2 à 3 m, et placer les arbres en gardant à l’esprit les coûts de maintenance : par exemple disposer les arbres qui grandissent sur le pourtour des champs. Cependant, les grands arbres à la croissance rapide sont extrêmement bénéfiques à la construction de l’écosystème, il est donc également possible de les planter au départ et de les couper l’un après l’autre dès que l’environnement souhaité est obtenu. De plus, les cimes des arbres dépassant 4 à 5 mètres constituent un lieu où les petits oiseaux peuvent se poser en toute sécurité. Le rôle des arbres fruitiers n’est pas de donner des fruits mais tout d’abord de créer un environnement qui sera propice à la culture des légumes. La récolte des fruits est considérée comme une production secondaire.

Dans les cas où le but est de récolter essentiellement des fruits, on peut mélanger les espèces d’arbres fruitiers et les laisser gagner en taille. Les légumes peuvent être cultivés en support en tant que sous-bois du verger. Pour améliorer la productivité, il est essentiel de mettre en place des méthodes innovantes de récolte et d’utilisation, telles que l’installation de filets pour récupérer les fruits qui mûrissent complètement sur l’arbre et tombent, ou leur transformation en pâte et leur conditionnement sous vide pour utilisation ultérieure.

En plus des variétés que l’on trouve dans le commerce, dans l’agriculture synécologique, on recommande l’introduction par semis des plantes utiles grimpantes et des arbres fruitiers indigènes de cette région. Même s’il n’y a pas d’exemples antérieurs de culture, il est important de faire des essais pour déterminer quels sont les arbres fruitiers qui s’adaptent bien. Pour les plants obtenus par greffe, il arrive que des pousses sortent de la souche et grandissent, il est donc nécessaire de les entretenir en les taillant.

Astuce

Pourquoi est-ce que les légumes poussent bien en mi-ombre ?

Contrairement à ce que l’on connaît de manière générale, les légumes cultivés sans engrais montrent une meilleure croissance à la mi-ombre qu’au soleil. C’est parce que la variété originelle du légume a évolué à partir d’une situation de croissance en situation dense au milieu d’autres plantes, et a fait évoluer son efficacité photosynthétique qui était à l’origine adaptée à la mi-ombre d’un arbre par exemple.

2-1-3. La barrière qui entoure le champ

Il est également possible de cultiver des plantes grimpantes sur la barrière qui entoure le champ. Dans certaines régions ou pendant les périodes à vent fort, elles ont une utilité en tant que protection contre le vent. Comme il y a relativement plus d’humidité contre les murs, de l’utiliser en tant que pépinière permet d’obtenir de nouveaux plants, qui contribue à augmenter la productivité de tout le champ.

Astuce

Arbres fruitiers grimpants : kiwi, kiwaï (Actinidia arguta), akébia (Akebia quinata), mubé (Stauntonia hexaphylla), raisin, Matatabi (Actinidia polygama), grenadille (fruit de la passion) …

ouvant être cultivés à l’ombre : plantes sauvages comestibles, ashitaba (Angelica keiskei), pétasite du Japon (Petasites japonicus), mitsuba (cryptotaenia japonica), myôga (Zingiber mioga), ciboule de Chine (Allium tuberosum), oignon de Chine (Allium chinense), ail cultivé (Allium sativum) …

Arbres qui peuvent grandir même à l’ombre : poivre sanchô (Zanthoxylum piperitum), kuromoji (Lindera umbellata) …

Astuce

La barrière peut être construite avec des matériaux peu onéreux vendus par exemple en grande surface de bricolage. Elle rend possible une augmentation de la productivité notamment en hiver grâce à ses capacités de protection contre le vent. Elle a aussi une influence sur la dissémination des graines.

2-2. Gestion

2-2-1. Règles générales à propos des semis

Pour déterminer la quantité de graines à semer, le cultivateur professionnel fera un calcul inverse par rapport à la quantité de récolte souhaitée, et le jardinier familial mettra la priorité à la facilité de gestion des herbes envahissantes. En règle générale, dans le cas de légumes feuille ou racine qui permettent la construction de « paillage » grâce aux légumes, le principe de base est de compter 1 petit sachet de graines vendues en jardinerie pour 1 m², mais cela dépend des espèces cultivées et du nombre de graines. En principe, quand on sème de façon à obtenir des plantes qui grandissent mélangées, on ne sème pas 1 sachet par m² mais par exemple le contenu de 4 sachets de graines différentes mélangés sur 4 m². On mélange diverses variétés de graines et on les sème de façon assez dense. De cette façon, le sol est « paillé » par les légumes plus vite que par l’herbe envahissante. Le compagnonnage entre plantes est bien connu et documenté également dans les autres méthodes agricoles, mais il y a peu de documentation dans des conditions de culture sans travail du sol, sans fertilisant et sans pesticides, et la plupart des exemples s’en tiennent à des associations de 2 ou 3 plantes. Dans l’agriculture synécologique qui a pour base la culture mélangée et à forte densité de diverses espèces, il est important de faire des essais d’associations continuellement sans s’enfermer dans des exemples déjà testés.

En plus des associations spatiales, on considérera également les transitions de la végétation dans le temps.

On peut stabiliser la population insecte en mélangeant de façon appropriée des espèces qui ont une efficacité pour repousser les insectes comme la ciboule (Allium fistulosum) et la ciboule de Chine (Allium tuberosum).

En attendant que l’environnement se soit transformé en un environnement propice à la culture, on peut commencer avec des légumes de la famille des astéracées et des plantes aromatiques par exemple, qui sont adaptées même à un environnement difficile et qui résistent bien aux insectes de façon à être assuré d’une certaine productivité dès les premiers temps.

Intégrer dès le départ des légumes vivaces comme la ciboule de Chine (Allium tuberosum), le persil plat, et les asperges peut aussi servir à alléger la gestion des herbes envahissantes à moyen et long terme et contribue à assurer une récolte suffisante.

On sèmera par paliers en fonction des capacités de germination et de la récolte, on replantera les jeunes plants et on les transplante à l’intérieur de l’exploitation selon la densité.

Astuce

A propos des graines des légumes d’été et les graines des gros légumes de la famille des brassicacées (crucifères), il est bon de savoir que chaque sachet de graines comporte très peu de graines et qu’on ne peut pas les utiliser seules pour le « paillage » par les légumes.

Utilisation de la rotation de la végétation : par exemple, après récolte, une espèce potagère (haricots) fane et devient paillage pour l’espèce suivante (pomme de terre) qui va sortir du sol.

Légumes de la famille des astéracées : laitue, laitue pommée (Lactuca sativa var. capitata), laitue « sanchu », chrysanthème couronné (shungiku) (Glebionis coronaria), grande

2-2-2. Comment construire un plan annuel de stratégie de végétation en agriculture synécologique

Pour décider d’une stratégie de végétation, la règle de base est de décider à l’avance selon le projet de production,

- des plantes à produire,

- de la surface de production,

- de la quantité de graines et de jeunes plants nécessaires.

Il est important d’éviter à tout prix les erreurs comme : « il n’y avait pas assez de graines et de jeunes plants ». Si les graines et les jeunes plants sont en quantité suffisante, les causes possibles d’un échec sont l’une des trois raisons suivantes :

- la stratégie de végétation (disposition des plantes, période de la transition)

- la méthode de gestion,

- les conditions climatiques.

Dans ce cas, la construction d’une nouvelle stratégie est nécessaire après une réflexion constructive. Dans le cas où les graines et les jeunes plants ne sont pas en quantité suffisante, même en cas d’échec, on ne peut pas utiliser ces informations pour la stratégie suivante, donc c’est une année ratée.

Astuce

Dans l’agriculture synécologique, pendant la période initiale de mise en place, les dépenses pour les graines et les jeunes plants sont plus importantes qu’en agriculture conventionnelle, cependant, comme il n’y a aucune dépense en fertilisants, pesticides et machines, au total les coûts restent moins élevés. Il est important de ne pas se fixer seulement sur les coûts des graines et jeunes plants, et d’avoir une vision plus large de tous les coûts au niveau global au moment de créer son plan.

2-2-2-1. Dans le cas d’une production essentiellement basée sur les légumes annuels

Exemple du plan printemps-été de 2012 de l’exploitation synécologique Ise :

On décide de ce qu’on veut faire pousser en tant que production principale et assurée pour chaque mois.

- On compose le groupe A dans cette catégorie de « production principale », les légumes pour lesquels on décide d’un emplacement et qui ont besoin d’être gérés, et dont on peut attendre une certaine quantité de récolte assurée

- Le group B regroupe les légumes qui n’ont pas encore été testés suffisamment pour en faire des légumes de production principale et dont on ne peut pas attendre une certaine quantité de récolte assurée, mais de par sa nature on décide d’un emplacement et qui ont besoin d’être gérés.

- Les légumes « broussailles », qu’on sème au hasard et qu’on ne gère pas vraiment composent le groupe C

- Les autres légumes, les légumes qui sont en train d’être testés individuellement ou qui n’ont pas les mêmes particularités forment le groupe D, comme l’ensemble des exceptions.

Exemple de groupe A (entre parenthèses : les observations basées sur l’expérience de ces dernières années à l’exploitation synécologique Ise) :

- Tomate (légume d’été à quantité de récolte assurée)

- concombre, pomme de terre, mangetout (Pisum sativum var. saccharatum, haricots à quantité de récolte assurée)

- gombo (Abelmoschus esculentus), pérille (shiso, Perilla frutescens var. crispa, plante à feuilles qui grandit jusqu’à une belle taille et dont la quantité de récolte est assurée)

- ciboule de Chine (Allium tuberosum, plante herbacée vivace à la quantité de récolte stable)

- cébette (normalement plutôt un légume d’automne-hiver mais peut être cultivé au printemps-été)

- grande bardane, persil, persil plat (quantité de récolte assurée en hiver)

- oignon de Chine variété d’Okinawa (récolte possible tout au long de l’année)

- yama-udo (éclaircir les jeunes pousses du printemps au début de l’été permet d’obtenir une récolte plus importante)

- mulukhiyah (Corchorus olitorius, ne se laisse pas envahir par les herbes envahissantes de l’été et permet une récolte jusqu’à l’automne)

- entsai (Ipomoea aquatica)

Exemple de groupe B :

- Aubergine (légume d’été à quantité de récolte non assurée)

- margose (Momordica charantia var. pavel), taro (Colocasia esculenta), patate douce (Ipomoea batatas), poivron, shishito, piment (tôgarashi), courgette, kabocha (potiron), melon coréen (Cucumis melo var. makuwa), pastèque

- fève de soja (sous forme d’edamame)

- haricot azuki, haricot Vigna unguiculata, arachide (recouvre le sol mais se laisse envahir par les herbes envahissantes agressives)

Exemple de groupe C :

Carotte, navet, radis, laitues, Komatsuna (Brassica rapa var. perviridis), mizuna, mibuna (Brassica rapa var. laciniifolia subvar. Oblanceolata), chou de Chine (Brassica rapa L. subsp. chinensis)

Exemple de groupe D :

- Coriandre (l’odeur étant spéciale, ne se vend pas en grande quantité au Japon)

- safran, asperge, roquette, plantes aromatiques

Une fois la production principale pour A et C décidée, on décide de la surface de culture pour A et la quantité de graines à semer pour C, selon la quantité de récolte planifiée : combien de cagettes de légumes veut-on expédier chaque mois ?

Sur la surface restante après l’utilisation par A et C et selon les possibilités de travail (temps, énergie, main d’œuvre) restantes, on fait des essais avec B. Pour ce qui est des essais avec le groupe B, on peut les ajouter à la récolte en cas de succès, mais même en cas d’échec, on ne manquera pas de production principale.

Lors de la transition saisonnière en mars et septembre, il y a un risque que les légumes ne soient pas assez nombreux. Pour garantir le volume de récolte de ces périodes on peut par exemple procéder selon les 3 méthodes suivantes :

- En plus de la surface de production mentionnée ci-dessus, planter une zone de jeunes plants de façon à pouvoir avoir l’équivalent de deux mois de légumes qui peuvent être mis en attente et les y garder en réserve, sans coût de maintenance. Dans le cas de l’exploitation synécologique Ise, un champ vide à proximité a été réservé pour les plantations de jeunes plants. A part le débroussaillage occasionel, aucun coût de gestion n’est engagé, qui permet de garder la récolte modérée en réserve pour les mois de mars et septembre. Plutôt que de gérer seul et de façon centralisée une superficie de seulement 10 ares, gérer une superficie de 30 ares en incluant les zones de réserve permet de réagir plus aisément aux fluctuations du volume de récolte.

- Transformer les légumes récoltés en saison en produits alimentaires non périssables de façon à complémenter le volume de récolte en mars et septembre. Par exemple, fabriquer des tsukemono (légumes marinés) à partir des variétés hybrides de brassicacées ou des oignons de Chine variété d’Okinawa.

- Mettre en avant les plantes comestibles sauvages ou les produits non alimentaires comme les jeunes plants ou les fleurs fraîches : par exemple pétasite du Japon et ses jeunes plants, fleurs de prunier en mars.

Pour ce qui est du groupe A, on limite les risques en variant la densité des plantations. Par exemple, planter le gombo de façon dense lui permet de résister aux vents forts des typhons en août-septembre, mais une fois qu’il a fané en novembre, il n’est pas facile de maintenir une végétation comme il y a peu de légumes qui peuvent être plantés à sa place à cette saison hivernale. Si on diminue la densité de plantation du gombo et qu’on plante dans l’intervalle des jeunes plants, même petits comme la laitue, on peut espérer un bon roulement de végétation à l’époque où le gombo fane. Selon la densité des plantations, on voit apparaître des avantages et des inconvénients donc il est bon d’avoir à disposition les deux solutions. Cet exemple du gombo est un exemple pratique de diversification des conditions environnementales mentionnée dans le 1-9. Méthode d’exploration Méthode d’exploration.

Astuce

Dans l’agriculture synécologique qui utilise également les fleurs et les graines, les légumes de la famille des brassicacées s’hybrident facilement, qui génère de nouvelles variétés hybrides. Les hybrides de la famille des brassicacées n’ayant pas de nom de légume, il est difficile de les vendre sur le marché tels quels. Cependant, ils sont savoureux et ont tendance à donner de bons volumes de récoltes, ils sont donc une aubaine en tant qu’ingrédients de produits alimentaires transformés. Ils font également des ingrédients bien adaptés à la cuisine dans les restaurants.

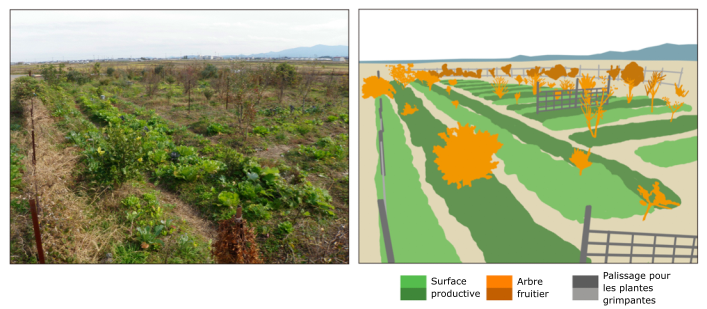

2-2-2-2. Dans le cas d’une production essentiellement basée sur les arbres fruitiers et les plantes vivaces, et en mélangeant également des légumes qui n’entraînent pas de coûts importants

Dans les endroits où la vigueur des plantes est forte dans les zones tempérées – zones subtropicales, si l’on veut utiliser des champs laissés à l’abandon (fréquent au Japon), il faut mettre la priorité sur la diminution des coûts de gestion, plutôt que la productivité par rapport à la superficie.

La stratégie pour cela est d’utiliser essentiellement des arbres fruitiers, qui survivent même si on les laisse totalement à l’abandon. Des légumes annuels nécessitent une gestion et des expéditions fréquentes donc ne sont pas apte à ce propos. La plantation des légumes en culture mélangée est possible sous prétexte d’utiliser la terre préparée par les plantes vivaces qui poussent naturellement. En ce cas, l’amélioration de la terre par des plantes annuelles peut être utilisée de façon auxiliaire dans le cadre de ce qui s’est construit naturellement.

Astuce

Contrairement à l’agriculture conventionnelle où il faut gérer régulièrement les cultures selon une méthode donnée et une certaine quantité de travail, dans l’agriculture synécologique il y a une multitude d’approches : Entre la version intensive qui donne grosse productivité par éclaircissage de chaque jour, et la version paresseuse de laisser presque à l’abandon, avec désherbages et récoltes légers de temps en temps, donc peu de coûts d’exploitation. Selon les objectifs et le budget de chacun, on peut décider d’un niveau de productivité et de dépense. En mettant en place une végétation qui correspond à ces critères, il est ainsi possible d’introduire l’agriculture synécologique dans les situations diverses, y compris sur des terres qui ne permettent pas de continuer en agriculture conventionnelle.

Exemple du plan printemps-été de 2014-2015 de l’exploitation synécologique Ise et du jardin synécologique Ôiso :

- Composer le groupe E par les arbres fruitiers qui résistent bien aux herbes envahissantes et aux terrains en friches.

- Choisir pour le groupe F les produits agricoles qui se développent à partir de graines qui germent même parmi les herbes envahissantes.

- Pour les plantes plus faibles, former le groupe G qui poussent difficilement à partir de graines mais qui peuvent être introduites à partir de jeunes plants.

- Mettre dans le groupe H les plantes qui nécessite le coupage d’herbes et en plus de dénuder partiellement le sol de surface avant les semailles pour effectuer la gérmination

La stratégie intègre : on décide d’abord de l’emplacement des arbres fruitiers du groupe E et on les plante en nombre important, puis on investit dans les légumes en privilégiant essentiellement le groupe F, et enfin on introduit des plantes des groupes G et H selon les besoins en gestion de l’herbe envahissante et en volume de production.

Exemple de groupe E :

- Kaki (plaqueminier) : cultivar (Diospyros kaki) et mamegaki (Diospyros lotus, une espèce indigène au Japon)

- Néflier du Japon : cultivar (Eriobotrya japonica) et yamabiwa (Meliosma rigida, une espèce indigène au Japon)

- Agrumes : Amanatsu (Citrus natsudaidai), mandarine (Citrus unshiu), kabosu (Citrus sphaerocarpa), citron …

- Pruniers, cerisiers : abricotier du Japon (Prunus mume), nankô ume (abricotier du Japon variété de Wakayama), ragouminier (Prunus tomentosa), prunier japonais (Prunus salicina), cerisier, pommiers (au moins deux variétés pour de meilleures fructifications), cognassier de Chine (Pseudocydonia sinensis) …

- Figuier : figuier occidental et figuier japonais, inubiwa (Ficus erect, une espèce indigène au Japon)

- Goumi : goumi du Japon (Elaeagnus multiflora), akigumi (Elaeagnus umbellata, une espèce indigène au Japon)

- Arbres à baies : bleuet, amélanchier du Canada, shashanbo (Vaccinium bracteatum, une espèce indigène au Japon) …

- Fruits à coques : châtaignier du Japon (Castanea crenata), shibaguri (une variété parente du châtaignier du Japon), noyer, noisetier asiatique (Corylus heterophylla var. thunbergii) …

- Autres : goyavier du Brésil, eucalyptus …

Autres : goyavier du Brésil, eucalyptus …

- Apiacées : carottes, persil, persil plat

- Astéracées : laitue (variété parente au goût amer), chicorée sauvage (plante vivace à l’allélopathie qui joue un rôle important pour qu’elle ne se laisse pas envahir par l’herbe envahissante), topinambour (forme une communauté végétale pour occuper le sol), grande bardane (pousse également dans des sols durs)

- Légumineuses : fève de soja, haricot vert, arachide, pois mascate (Mucuna prurens, résiste bien à l’herbe envahissante, même de grande taille)

- Tubercules : pomme de terre, taro (Colocasia esculenta, préfère les sols humides), topinambour Légumes-racine : ail (résiste même enfoui sous l’herbe envahissante), oignon de Chine, asatsuki (Allium schoenoprasum var. foliosum), grande bardane, carotte

- Légumes-racine : ail (résiste même enfoui sous l’herbe envahissante), oignon de Chine, asatsuki (Allium schoenoprasum var. foliosum), grande bardane, carotte

- Plantes qui recouvrent le sol pour faire effet de paillage : variétés de fraises, plantes aromatiques (notamment les menthes)

- Plantes qui ont l’avantage à l’ombre à partir de l’état de graine : mitsuba (Cryptotaenia japonica), ciboule de Chine (Allium tuberosum), poivre du Sichuan (Zanthoxylum piperitum), nanten (Nandina domestica)

Exemple de groupe G :

- Plantes qui s’implantent facilement à partir de jeune plants même parmi l’herbe envahissante : pérille (shiso, Perilla frutescens var. crispa ), piment (tôgarashi), laitue (cultivar), ciboule de Chine, tomate, concombre, chou pommé, brocoli, artichaud

- Plantes qui deviennent des buissons en grandissant : Camellia sinensis, rubus, haricot vert, pois mascate (Mucuna prurens)

- Plantes qui ont l’avantage à l’ombre à partir de l’état de jeune plant : pétasite du Japon, ciboule de Chine, fougères

Exemple de groupe H :

- Laitue (cultivar), komatsuna (Brassica rapa var. perviridis) …

Le plus facile à gérer est le groupe F, dont les plantes germent et grandissent sans aide et se reproduisent naturellement. Comme il n’est pas nécessaire de mettre à nu la couche arable, ce sont les plus utiles à la construction de l’écosystème. Faire en sorte que les plantes de ce groupe soient en supériorité numéraire permet de réduire les coûts de gestion tout en garantissant un certain volume de récolte. De plus, même après avoir été laissées à l’abandon, ces terres peuvent être remises en état d’utilisation par une simple coupe de l’herbe.

Dans le groupe G, le fait de planter des jeunes plants rend la gestion plus facile car le volume de végétation conséquente reflète plus directement les nombres des plants introduits. Par contre, le fait d’en planter de grandes quantités continuellement cause la dégradation de la couche arable et augmente la risque d’influence des engrais chimiques restant dans la terre des pots de jeunes plants. Il y a également des plantes exceptionnelles comme la pérille ou l’artichaud, qui une fois plantées se replantent automatiquement sur place d’année en année.

Les groupes F et G comportent beaucoup de plantes bisannuelles, vivaces et plantes qui reprennent chaque année.

Dans le groupe H on trouve beaucoup de plantes issues de la culture sélective pour la commercialisation, et les légumes annuels adaptés aux conditions de l’agriculture conventionnelle sont nombreux. Bien que le volume de production est plus important, en contrepartie, les coûts de gestion et la destruction de la couche arable deviennent plus importants également.

La végétation initiale de la ferme Oiso et la productivité globale obtenue à la ferme Issé sont analysées dans [Funabashi 2024].

Astuce

Plutôt que laisser les tubercules et les légumes-racine pousser librement, récolter quand c’est nécessaire et les « déranger » permet d’augmenter le volume des récoltes. Lorsque l’on creuse pour les sortir au moment de la récolte, il est possible de couper les racines des plantes vivaces pour les contrôler. On a observé que le fait d’éclaircir les pommes de terre au moment où elles sortent de terre à une tige par souche faisait grossir le bulbe.

2-2-2-3. Au jardin familial

Même pour une production non destinée à la vente, il est possible de mettre en pratique l’agriculture synécologique dans un jardin familial de petite surface et dans le but de l’approvisionnement personnel. Même sur une surface de seulement 4 m², dans certains cas on peut récolter tout au long de l’année des légumes pour plusieurs personnes si l’on accepte de limiter le choix dans les variétés disponibles. Voici les groupes qui peuvent servir de guides pour la mise en pratique en jardin familial.

Groupe I :

Légumes qui permettent de mettre en place une culture mélangée et à forte densité via le semis de graines ainsi que des récoltes par éclaircissement très rapidement.

- En majorité des légumes-feuille annuels tels que laitue, komatsuna (Brassica rapa var. perviridis), radis, roquette…

Groupe J:

Légumes à planter plus ou moins collectivement, qui construisent un environnement pour une production continue en même endroit.

- Brassicacées : chou pommé, brocoli, chou chinois (Brassica rapa subsp. pekinensis), chou-fleur

- Légumineuses : haricot vert, fève de soja (edamame), arachide

- Apiacées (vivaces) : persil, persil plat

Groupe K

Légumes-racine qui peuvent être plantés dans les espaces libres entre d’autres légumes ou dans les endroits où il est difficile de faire pousser d’autres plantes. Ceux-ci vont aider à augmenter la base du volume de production.

- Carotte, radis blanc (daikon), grande bardane, oignon de Chine variété d’Okinawa, ciboule (Allium fistulosum), pomme de terre, patate douce (Ipomoea batatas) …

Groupe L :

Plantes qu’il est utile d’avoir en petite quantité mais qui demandent un peu d’entretien pour éviter qu’elles ne deviennent trop envahissantes.

- Plantes aromatiques, ail, Zingiber mioga, yama-udo (variété sauvage d’Aralia cordata), Ashitaba (Angelica keiskei), asperge, pétasite du Japon, fraise, poivre du Sichuan, fleurs et plantes ornementales …

Astuce

On peut utiliser les caractéristiques des plantes de chaque groupe pour créer une statégie de liaison. Par exemple en disposant les légumes-racine en ligne pour bloquer l’invasion des autres herbes, en anticipant et utilisant les endroits où la terre a été creusée au moment de la récolte pour y planter de nouveaux jeunes plants, en semant des graines de laitue ou de komatsuna qui germent bien après avoir été dérangées.

2-2-3. Gestion de l’herbe envahissante

On étudie de très près les caractéristiques de tous les légumes et de toutes les herbes, et on fait l’entretien nécessaire selon les caractéristiques de l’herbe envahissante présente, en favorisant la propagation des produits et des herbes plus souhaitables (contrôler l’herbe envahissante par l’herbe envahissante, en remplaçant par les végétations plus fortes et utiles). En règle générale, on n’élimine pas les herbes envahissantes annuelles à moins que les légumes ne soient sur le point de se laisser envahir. On élimine seulement les herbes vivaces qui forment des communautés et deviennent trop envahissantes et les annuelles qui deviennent trop hautes. Dans le cas de l’utilisation d’une débroussailleuse, on peut réduire la vigueur de pousse et créer un environnement bénéfique pour les légumes, en coupant ce qui est plus haut que la taille des légumes. Lorsqu’elles ont déjà germé et que les espaces entre les légumes sont étroits et que le désherbage est difficile, on procèdera au désherbage autour des légumes au moment de la récolte ou lors de la mise en terre de nouveaux jeunes plants. Il vaut mieux déraciner les herbes vivaces mais si elles sont grandes, le fait de couper répétitivement la partie qui sort de terre aide à réduire la taille des racines, ce qui contribue à la formation d’une bonne structure de sol par les cavités remplies de matières organiques. Afin de prendre le côté positif pour la construction d’écosystème, on peut laisser pousser les herbes vivaces aux endroits autres que les sillons, par exemple dans l’allée. Les herbes annuelles fanent en hiver et donnent au sol une structure aérée. Les herbes vivaces ne fanent pas et rendent la terre plus dure, mais elles ont aussi pour effet de rendre l’environnement du sol et l’écosystème plus variés.

La structure aérée du sol, qu’est-ce que c’est ?

Il s’agit d’une représentation des aspects physiques de la structure du sol. Les racines des herbes annuelles, après s’être propagées dans la terre, se rétractent en fanant et créent une structure qui ressemble à des briquettes de charbon : dense et en même temps composé d’une multitude de petites cavités vides. Ce sol a une bonne perméabilité à l’air et à l’eau, et est résistant au poids physique de la pluie et du vent.

2-2-3-1. Les trois méthodes de base de la gestion de l’herbe envahissante

- Débroussaillage général : Dans les cas où l’herbe envahissante a envahi l’espace et que plutôt que de chercher à préserver les légumes, il est préférable de tout couper dans un premier temps de façon à reprendre le contrôle, on coupe tout ce qui dépasse du sol. Ensuite, en fonction de la stratégie de semis, on coupera par exemple au niveau du sol, à quelques cm du sol, à 10 cm du sol, etc.

- Débroussaillage au niveau de la taille des légumes : lorsque les légumes et l’herbe envahissante sont en compétition et que l’herbe envahissante commence à prendre une taille trop importante, en coupant l’herbe au niveau de la taille des légumes, on l’endommage suffisament pour que les légumes puissent prendre le dessus plus facilement.

- Retrait des grandes herbes : on coupe ou arrache les herbes résistantes et envahissantes qui se remarquent comme par exemple les communautés d’herbes vivaces ou les annuelles qui deviennent trop grandes, au cas par cas.

Les méthodes ① et ② sont adaptées à la surface et permettent de gérer facilement de grandes étendues mais sont de peu d’efficacité lorsque les tailles des légumes sont trop variées ou qu’il reste des jeunes plants dans les interstices. La méthode ③ permet de faire l’entretien au point par point, ce qui est adapté à une grande variété de situations mais s’occuper d’une grande superficie prend du temps.

2-2-3-2. Laisser pousser l’herbe envahissante de façon planifiée pour améliorer la terre

Un autre choix que le débroussaillage est de laisser délibérément pousser les adventices pendant l’été et leur laisser le soin d’améliorer la terre de l’automne à l’été de l’année suivante en vue d’une bonne récolte. Si l’on pense aux coûts d’entretien pendant la période chaude de l’été, cette méthode est tout à fait réaliste, car même si elle fait diminuer le volume de production estival, elle permet de réduire les coûts de gestion, et surtout elle contribue à un meilleur volume de production à l’automne. Pendant l’été, on récolte les légumes restants et on cultive en bosquets des légumes de grande taille comme les tomates. On peut laisser les adventices à l’abandon total. A la fin de l’été, on débroussaille le tout, y compris les légumes, et on sème des graines par-dessus. L’herbe coupée devient un paillage qui permet également de protéger les graines des insectes et des animaux. A partir de l’automne la vigueur des herbes envahissantes se met à décliner et les légumes sont capables de prendre le dessus. Même pendant les autres saisons, dans les cas où les herbes envahissantes ont trop envahi le terrain pour être éliminées sélectivement, on peut appliquer cette technique du « tout couper et recommencer » à tout moment et autant de fois que nécessaire jusqu’à ce que les légumes soient en position de dominer.

2-2-4. Dates limites pour les divers travaux à faire

Dans l’agriculture synécologique, comme l’objectif est d’obtenir un volume de récoltes suffisant tout en limitant les investissements et les coûts de gestion en contrôlant l’écosystème par les informations, il est important de mettre en place des dates limites à respecter pour les divers travaux à faire pour chaque saison. Si ces dates limites ne peuvent pas être respectées, on change de stratégie ou on fait en sorte de pouvoir passer à l’étape suivante, quitte à réduire l’échelle du travail à effectuer sous peine de prendre du retard par rapport à l’état de la végétation. Les dates limites pour chaque étape de travail varient selon les conditions climatiques de l’année concernée mais le calendrier ci-dessous, réalisé à partir de l’expérience de mise en pratique sur l’île de Honshû du Japon (34e-36e parallèle nord) qui comprend notamment les régions du Kantô et de Kinki, peut servir de calendrier de base.

- Mars : Date limite pour les semis de printemps. A partir d’avril, la croissance des herbes envahissantes se fait plus rapide donc même si elles germent elles vont être envahies par les adventices. A partir d’avril donc, plutôt que des graines, il vaut mieux utiliser des jeunes plants.

- Début mai (golden week) : Les jeunes plants des légumes-fruit d’été sortent en jardinerie. Cependant, les jeunes plants de légumes d’été prennent et grandissent mieux si on les plante plus tard dans l’exploitation synécologique. Il convient donc de considérer cette date seulement au niveau de la disponibilité des plants.

- Première semaine d’août : Désherbage estival, semis pour les légumes-racine, début de la culture des jeunes plants pour les légumes d’automne-hiver.

- Première semaine de septembre : Désherbage du début de l’automne, semis pour les légumes-feuille d’automne-hiver, début de la culture des jeunes plants en pépinière pour les légumes d’hiver.

- 10 septembre : Date limite pour les semis de légumes-feuille d’automne.

- 15 septembre : Limite pour l’évaluation de la croissance des jeunes plants de légumes d’automne. Si leur croissance est mauvaise, se préparer à acheter des jeunes plants en jardinerie ou en magasin de graines.

- 30 septembre : Finir de mettre en terre les jeunes plants de légumes d’automne.

- Octobre : Surveiller les jeunes pousses des graines qui ont germé et leur condition, commencer à semer les graines des légumes d’hiver.

- Mi-octobre : Finir la mise en place des jeunes plants de légumes d’hiver. On peut s’attendre à une croissance jusqu’à novembre.

- Janvier de l’année suivante : travaux d’aménagement dans l’exploitation, installation de clôture brise-vent, réduire la taille de la forêt de bambous, taille et replantage des arbres fruitiers, mise en terre des jeunes plants d’herbes vivaces … Faire ces travaux courant janvier permet de faciliter les semences, récoltes, entretien à partir de février.

Astuce

Le fait de ne pas tenir compte des dates limites peut avoir des conséquences comme par exemple : l’herbe envahissante se propage, le volume de la récolte diminue et les coûts d’entretien augmentent. Il faut au contraire évaluer les risques à l’avance et décider des dates limites en fonction.

La ciboule de Chine, la roquette, l’oignon de Chine variété d’Okinawa et les tomates cerises redeviennent sauvages et aussi résistantes que les herbes envahissantes. On prélève les graines de pastèques et kabocha frais pour pouvoir les semer. Le concombre poussera bien si on le plante plus tard que la golden week (congés du début mai au Japon), à partir de fin mai ou juin près d’un arbre auquel il s’enchevêtrera. Pour les tomates, on peut replanter les jeunes plants fins qui sortent à partir de graines emportées par le vent depuis les exploitations agricoles conventionnelles, et on peut en faire des buissons rampants de l’été à l’hiver.

2-2-5. Gestion de l’herbe envahissante, semis, et replantage des jeunes plants en été

Août et septembre sont des mois primordiaux en agriculture synécologique dans l’île de Honshû (sur la base de la zone Kantô – Kinki). En agriculture synécologique, comme on contrôle l’écosystème non par la quantité de ressources mais par l’information, trouver le bon timing pour prendre l’initiative est la chose la plus importante. Rater une occasion a pour conséquence non seulement de donner plus de travail mais se répercute sur le volume de récoltes pour toute l’année jusqu’au printemps.

Si une stratégie ne donne pas de résultats, de façon à pouvoir passer à la stratégie suivante il faut beaucoup anticiper et avoir des plans de rechange plus de 4-5 options prêts à l’avance. Par essence, le travail en lui-même doit être le moins pénible possible et réalisable en peu de temps.

2-2-5-1. Exemple de stratégie pour l’été sur l’île de Honshû, au Japon : principe du compromis tridimentionnel

Pendant la période août-septembre, on s’occupe de l’herbe envahissante, des semis et du replantage des jeunes plants. Il est nécessaire également de réfléchir à un bon compromis entre les trois points suivants :

- formation d’une structure aérée du sol grâce aux herbes d’été

- décomposition de l’herbe coupée

- semis effectués le plus tôt possible

Les trois éléments décrits ci-dessous étant en compétition, il est important de trouver le bon timing pour chaque et de décider à quoi on donne la priorité.

- Laisser pousser l’herbe le plus possible

Les racines des herbes permettant la formation d’une bonne structure de sol, il est nécessaire de laisser pousser les herbes annuelles le plus possible. Pour cela, on repoussera au maximum le moment de désherber. - Faire germer les graines le plus tôt possible

Dans l’agriculture synécologique, on n’arrose pas les plants après leur mise en terre, sauf en cas de besoin ou de sécheresse sévère, et on ne leur donne pas de fertilisants externes. Leur croissance est donc lente, et il faut les cultiver en mélange et en densité élevée afin qu’ils atteignent une taille suffisante pour être récoltés avant la mi-novembre, date à laquelle le gel arrête leur croissance. Pour cela, il est nécessaire de semer 2 à 3 semaines plus tôt que la période de semis habituelle. Pour pouvoir semer tôt, on ne peut pas trop repousser le moment de désherber. - Faire se décomposer l’herbe coupée le plus possible

Après avoir été coupée, l’herbe se décompose tout de suite s’il pleut en août et devient un humus naturel début septembre. Pour augmenter le volume de récolte, il faut faire se décomposer l’herbe là où poussent les légumes. Cependant, si l’on donne la priorité à (1) et (2), l’herbe coupée et pas encore décomposée devient une gêne au moment de faire germer les graines semées en août donc il faut la déplacer jusqu’à l’allée. En cas de semis début septembre, même en laissant l’herbe coupée sur les sillons, il y a de bonnes chances que la décomposition soit faite à temps.

Pour simplifier les choses à partir de ces 3 choix, on peut dès le départ faire se décomposer l’herbe coupée sur l’allée pour supprimer le choix (3). Le désherbage effectué début août, tout en servant d’humus à la surface des sillons, fera grandir plus vite les légumes-racine à la croissance lente. Le désherbage de début septembre donnera de l’avance aux légumes-feuille. L’herbe fanée devenue paillage sur l’allée pourra être utilisée ensuite comme paillage pour les jeunes plants.

En découpant finement l’herbe fauchée, elle se décompose plus facilement et permet aux graines de germer entre les brins. Dans les zones particulièrement sèches, il peut être difficile de décomposer l’herbe fauchée si elle n’est pas découpée finement.

Tout en faisant en sorte que l’herbe coupée puisse se décomposer le plus possible, il est nécessaire d’enlever l’herbe qui n’est pas décomposée au moment des semis. Dans le cas du replantage de jeunes plants en septembre, on peut planter après que l’herbe coupée arrangée en paillage se soit décomposée. Même si elle n’est pas décomposée, les jeunes plants grandiront au milieu de paillage de l’herbe fanée.

Astuce

Pour donner la priorité aux légumes au moment de la transition entre herbes d’été et herbes d’automne, la période entre la fin août et la première semaine de septembre est critique. Si l’on coupe l’herbe d’été à ce moment-là, il y a peu de chances que les jeunes plants, même petits, soient envahis par les herbes automnales.

2-2-5-2. Exemple de relation entre le débroussaillage, les graines et les jeunes plants

Parallèlement au débroussaillage d’été, on gère les semis et le replantage de jeunes plants selon un calendrier préétabli, afin que les légumes d’automne et d’hiver puissent être cultivés et récoltés en culture mélangée et à forte densité tout en éclaircissant jusqu’au printemps suivant.

Voici les détails :

- De fin juillet à août : Date des semis des légumes-racine comme les carottes.

- A la mi août on sème les graines des brassicacées : chou chinois, brocoli, chou pommé …

- Au début septembre on sème les légumes-feuille. Le radis blanc (daikon) doit être semé avant le 15 septembre.

- De façon à pouvoir tout semer le plus tôt possible, août est le mois des semis, avec une limite au 10 septembre. Les semis pour les gros légumes qui vont contribuer au volume de récolte pendant toute l’année suivante doivent toutes être faites début septembre.

- Les légumes-feuille, à la croissance rapide et qui fanent si ils sont coupés en même temps que l’herbe envahissante (y compris les légumes qui servent de paillage vivant comme au komatsuna et aux radis) sont semés fin août-début septembre au moment critique du dernier débroussaillage de l’herbe d’été.

- Les légumes-racine s’accordent bien avec la pratique de semer en plusieurs fois à différentes périodes pour récolter tout en éclaircissant. Ils peuvent donc être semés entre le début août et le début septembre, n’importe quand, à l’occasion du débroussaillage.

- Il y a des légumes dont on ne peut attendre une récolte qu’à partir de la deuxième année comme la ciboule et la ciboule de Chine. Il y a également des légumes comme le chou pommé et le brocoli dont les jeunes plants peuvent rester en petite taille pour la première année, mais qui donneront une récolte importante l’année suivante. Plutôt qu’une croissance uniforme de tous les légumes, il vaut mieux des croissances échelonnées dans le temps.

Astuce

Différences entre les façons de semer les légumes-racine et les légumes-feuille

Même si l’on souhaite semer rapidement courant août, il y a encore une possibilité que l’herbe estivale envahisse les graines. C’est pour cela qu’on sème les graines des légumes-racine à la croissance lente (carotte, daikon, oignon de Chine variété d’Okinawa …) courant août après débroussaillage. L’herbe coupée courant août se décompose immédiatement, il n’est donc pas nécessaire de la déplacer jusque sur l’allée. Même s’ils se retrouvent perdus au milieu de l’herbe estivale, les légumes-racine peuvent repartir immédiatement même après avoir été coupés avec l’herbe.

Selon les graines et leurs caractéristiques, on devra soit les semer à la volée en surface, soit les semer en ligne et les recouvrir de terre.

Les semis à la volée sont les plus faciles mais le risque que les graines ne germent pas est plus grand. Si l’on peut se permettre de faire le travail, griffer un peu la terre permet une meilleure germination. Laisser environ 10 cm d’herbe permet de rendre les graines moins faciles à trouver par les oiseaux.

La germination des graines semées en ligne est meilleure mais demande plus de travail.

On peut établir une stratégie en utilisant les deux méthodes : semis à la volée et semis en ligne, selon leurs avantages et inconvénients respectifs en séparant les lieux à semer en deux types d’endroits : dans certains endroits, la superficie est peu importante mais en semant en ligne on peut compter sur une meilleure germination. Dans d’autres, même si la germination après semis à la volée est un peu trop éparse, on pourra toujours ajouter des jeunes plants ensuite.

En cas de semis à la volée, débroussailler en laissant de l’herbe sur une hauteur de 10 cm rend les graines moins faciles à manger par les oiseaux.

Si l’on recouvre les graines d’une trop grande quantité de paillage réalisé avec les herbes coupées, elles risquent de ne pas germer ou de donner des jeunes pousses trop longues. Il est donc nécessaire de retirer le surplus et de le laisser sur l’allée. L’herbe retirée peut servir de paillage pour l’allée ou pour les endroits où l’on plantera des jeunes plants.

Si les graines plantées tôt semblent sur le point d’être envahies par l’herbe, on peut couper par exemple à une hauteur de 20 cm et couper seulement la partie supérieure de l’herbe qui dépasse par rapport à la hauteur des légumes.

En cas de semis en octobre, on sème après avoir retiré le paillage d’herbes fanées. Si au contraire on ne souhaite pas s’occuper d’une parcelle, par exemple dans le cas où l’on veut la laisser au repos jusqu’au moment d’y planter de jeunes plants au printemps suivant, on la recouvre d’un paillage d’herbes fanées.

Le principe de base de l’agriculture synécologique qu’est la culture mélangée et à forte densité des légumes se fait à partir des semis. Les jeunes plants ont des limites en ce qui concerne la densité de culture. On les utilisera donc pour faire le lien en attendant que les graines ne germent, ou pour les gros légumes en individuel dont le timing pour les semis en août est difficile à déterminer, comme par exemple les brassicacées. Les semences d’août étant en compétition avec l’herbe estivale qui se renouvelle, planter les gros légumes plus tard sous forme de jeunes plants rend la gestion plus facile en été. En périodes de pluies insuffisantes également, il est plus pratique d’utiliser des jeunes plants pour les gros légumes. Les jeunes plants peuvent être produits dans la pépinière de l’exploitation parallèlement aux semis, ou selon les dates limites à respecter pour les différents travaux, commandés en magasin de graines.

Pour tout ce qui concerne le débroussaillage et les semis, il est important de pouvoir correctement analyser la situation, et selon les éléments à prendre en compte, l’ordre des priorités peut changer. Il n’est donc pas possible de donner des règles standard à suivre, et une certaine expérience est nécessaire pour pouvoir évaluer les situations sur place. Dans le cas où les légumes poussent de manière trop dense après les semis, on peut en déplacer une partie après septembre, sous forme de jeunes plants, pour remplir les endroits vides.

Astuce

Pour les légumes destinés aux restaurants par exemple, si on ne veut pas avoir de période creuse de récolte en août, on peut planter des jeunes plants plus tôt pour en faire une récolte de liaison. Laisser pousser l’herbe en août permet de faire de ce mois un mois de repos en ce qui concerne l’entretien, mais il est nécessaire d’avoir mis en place une stratégie pour l’automne-hiver.

2-2-5-3. Le plan de végétation à partir de l’automne

Pour replanter des jeunes plants à partir de l’automne, il suffit de s’ouvrir un espace dans le paillage. Il est nécessaire de mettre en place un plan de végétation en pensant au printemps suivant. Par exemple, les fèves soramame (Vicia faba) et les haricots verts sont plantés en novembre mais durant l’hiver ils ne grandissent presque pas et il est possible de les mélanger à d’autres légumes hivernaux. Les légumes-feuille suivants par exemple : radis, bok choy, mibuna (Brassica rapa var. laciniifolia subvar. Oblanceolata). Ces légumes d’hiver seront récoltés et consommés durant l’hiver. Au printemps, les légumineuses grandiront et prendront plus de place jusqu’à recouvrir toute la surface. Ceci est un des exemples de stratégies de transition possible. A partir du printemps, les légumineuses fanent et deviennent un paillage qui bénéficiera cette fois aux pommes de terre et aux autres légumes-feuille émergents dans un bel exemple de liaison entre deux stratégies végétatives.

2-2-5-4. L’arrosage

En principe, on laisse les graines germer grâce à leurs propres capacités, sans arroser. Pendant la période de germination seulement on autorise l’utilisation d’un linge fin type mousseline. En cas de sécheresse après la mise en terre des jeunes plants ou la germination des graines, il faut arroser sous peine d’assister à une extinction complète. La mise en place d’un système d’arrosage seulement après les semis d’août et septembre permet de faire diminuer les risques. Cependant, si l’on arrose trop après cette période, les légumes se gorgent d’eau et perdent leur vrai goût de légume qui est le goût caractéristique des produits de l’agriculture synécologique. Lorsqu’il ne pleut pas en automne, les légumes passent l’hiver en étant restés de petite taille et restent petits jusqu’au printemps suivant. Pour éviter cela, il est autorisé d’arroser de façon adéquate. En cas d’utilisation d’un système d’arrosage, on le mettra en place à partir d’août ou septembre, seulement pendant les périodes où c’est nécessaire, et on le retirera ensuite.

Pendant la saison des pluies, la saison des typhons et les pluies d’automne, vérifier les prévisions de précipitations à l’avance ou observer le ciel peut aider à prévoir les régimes pluviométriques. En programmant les travaux juste avant les précipitations prévues, vous pouvez favoriser efficacement la plantation des semis et la germination. Idéalement, il est préférable d’effectuer le débroussaillage et la plantation des semis dans un délai d’environ une demi-journée avant le début des précipitations importantes et pendant plusieurs heures après celles-ci, afin de travailler efficacement. Cela permet de créer une végétation et une structure du sol en harmonie avec le rythme naturel.

Astuce

Même sans arroser, les graines sont capables de ressentir l’environnement qui les entoure et d’évaluer par eux-même quelle est la meilleure période pour germer. Si au contraire on arrose pour les faire germer de manière artificielle, elles deviennent plus vulnérables dans leur processus de croissance et un entretien devient nécessaire même par la suite. Il est important de confier la décision et la croissance aux plantes, car leur faculté d’adaptation à leur environnement en devient meilleure, qui ont survécu à de nombreux changements climatiques durant la longue histoire de leur évolution.

2-2-6. Les substituts à la fertilisation (méthode de régénération des capacités de production)

En agriculture synécologique, en principe, le concept de fertilisation n’existe pas. Toutes les plantes se procurent à elles-mêmes les substances nécessaires à leur croissance par la méthode d’interaction directe qu’est la photosynthèse, et par la méthode d’interaction indirecte qui est l’aide de la faune. Dans un écosystème en situation naturelle, les substances organiques sont fabriquées par la photosynthèse, le phosphore, potassium et les micro-éléments sont apportés par la faune. En dehors de cela, l’apport de substances de manière artificielle est considéré comme une intrusion par l’écosystème naturel et s’apparente à une situation tout à fait exceptionnelle comme le serait par exemple un glissement de terrain.

Les éléments qui sont susceptibles de manquer à cause des récoltes effectuées en continu sont le phosphore, le potassium, les micro-éléments, mais pour qu’ils soient apportés par les oiseaux et les insectes, on plantera par exemple des arbres fruitiers. Il est possible d’introduire des animaux d’élevage à condition de ne pas utiliser pour eux de médicaments ou d’alimentation venant de l’extérieur.

Lorsqu’il devient nécessaire de restaurer la productivité des sols par des moyens externes pour une raison quelconque, compte tenu des principes des cycles écologiques, les trois méthodes suivantes peuvent être citées à titre d’exemple pendant la phase initiale d’amélioration des sols. Cependant, elles enfreignent le principe de l’agriculture synécologique selon lequel « les humains ne peuvent introduire que des graines et des semis ».

- Arroser une fois par an avec de l’eau de mer diluée à 1%.

- Réduire en poudre des algues et restes de poisson et saupoudrer à la surface du terrain (c’est une méthode directe pour recouvrer les nutriments de la terre qui se sont écoulés dans la mer dans l’agriculture moderne).

- Déposer à la surface des herbes et feuilles mortes (humus) qui viennent d’un endroit assez proche et qui n’ont pas été traités aux pesticides.

Astuce

es végétaux dans leur condition naturelle se procurent eux-mêmes les substances qui sont nécessaires à leur développement. La distribution géographique qui apparaît de cette façon entre les végétaux et les conditions environnementales est appelée niche écologique. Si les conditions environnementales de survie comme par exemple la pluviosité sont remplies et si l’équilibre des espèces composantes n’a pas été détruit de façon significative, un écosystème laissé à l’abandon ne se désertifiera pas. A l’opposé, pour les légumes domestiqués et cultivés qui sont issus de la fertilisation et de l’arrosage par l’homme, les produits du métabolisme en sont influencés et modifiés, pour obtenir un résultat qui peut être comparé au syndrome métabolique version légumes.

Les méthodes alternatives à ces fertilisations se basent sur le cycle de renouvellement des ressources qui s’est formé entre la mer et la terre durant le processus de l’évolution. La méthode consiste à raccourcir le cheminement qui existe déjà à l’origine dans l’environnement naturel. Plutôt que de faire travailler l’homme, faire venir continuellement les micro-organismes, les insectes et les oiseaux est la méthode la plus logique et la plus simple.

Dans les cas où la végétation ou la partie supérieure de la terre sont vraiment trop pauvres en substances organiques, comme par exemple lors de la transformation d’un terrain qui a été nivelé pour la construction d’une habitation, l’application de ces méthodes au début de la phase d’amélioration de la terre est autorisée. Cependant, pour être accrédité en agriculture synécologique, il faut que l’influence des substances organiques apportées de l’extérieur ait complètement disparu au moment de la croissance des légumes. Pour laisser se dérouler le cycle naturel selon les critères de l’agriculture synécologique, il est nécessaire de pouvoir maintenir la productivité sans dépendre de l’introduction artificielle d’éléments extérieurs.

Les variétés commerciales telles que les aubergines et le maïs, ainsi que les légumes améliorés génétiquement pour être cultivés avec des engrais (en particulier les légumes d’été), peuvent voir leur rendement chuter considérablement lorsqu’ils ne sont pas fertilisés. Dans ce genre de situation, on peut ne pas rester fidèle à l’agriculture synécologique et cultiver en agriculture biologique sans labourer et en déposant l’engrais à la surface, mais dans ce cas la production ne sera pas considérée comme faisant partie de la catégorie de l’agriculture synécologique.

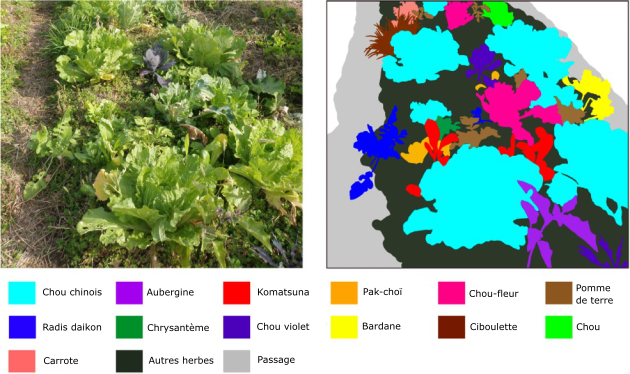

2-2-7. La récolte

En situation de culture mélangée et à forte densité, on éclaircit en commençant par les légumes qui ont gagné la compétition et sont devenus plus grands que les autres. Si les conditions environnementales le permettent, il est possible de récolter tous les jours, toute l’année durant. Pour protéger la terre et pour le maintien de la végétation, il est préférable de couper les légumes plus haut que le niveau du sol et de laisser les racines en terre. Par contre, si l’on doit préserver la fraicheur des légumes qui vont être expédiés par exemple, on les récoltera avec leurs racines.

2-2-8. Le travail en 3 actions simultanées : récolte – replantage des jeunes plants – réensemencement

Après la récolte, dans le cas où des endroits sans légumes sont apparus ou aux endroits où la terre est à nu après avoir arraché une grande herbe, on plante ou déplace des jeunes plants ou on sème des graines de façon à faire pousser des légumes avant les herbes envahissantes. On utilise les endroits près des murs qui procurent de l’ombre et de l’humidité comme pépinières de jeunes plants, de façon à pouvoir les replanter dans l’exploitation. Si des places se libèrent dans la pépinière, on y sème des graines. De cette façon, on exécute ces 3 actions en continu et en parallèle : récolte, replantage et réensemencement.

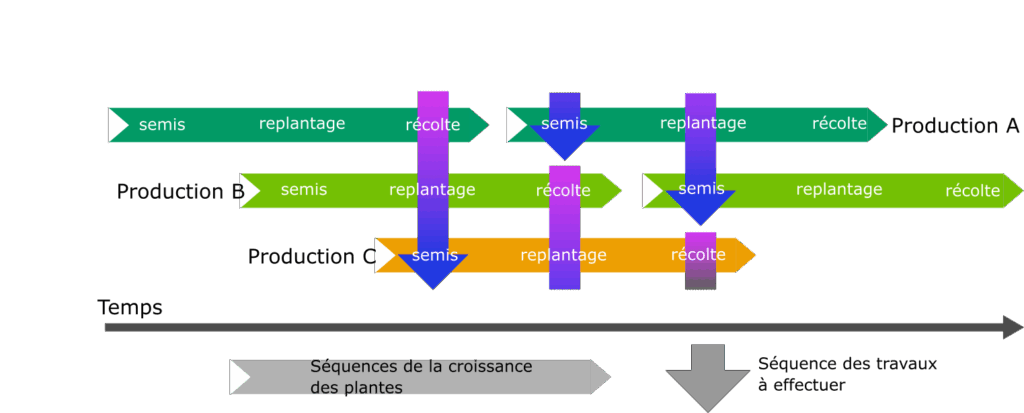

La figure ci-dessous illustre de façon schématique un exemple selon lequel, après avoir récolté une production A, on replante à cet endroit des jeunes plants d’une production B qui étaient à un autre endroit, et à l’endroit où étaient les jeunes plants, on sème des graines d’une production C : le travail en 3 actions simultanées : récolte – replantage des jeunes plants – réensemencement.

De la même façon, la récolte de la production B, le replantage de la production C et le réensemencement de la production A, ainsi que la récolte de la production C, le replantage de la production A et le réensemencement de la production B sont également faits simultanément.

Astuce

Dans les méthodes agricoles habituelles basées sur l’optimisation physiologique, en général les étapes de semis, croissance du jeune plant, et récolte se font pour chaque légume en un seul et même endroit, et séparément des autres légumes. En agriculture synécologique, en revanche, les étapes de semis, croissance du jeune plant, et récolte de divers légumes se font parallèlement, en les étalonnant dans le temps, entre eux et en les déplaçant vers l’endroit le mieux adapté selon leur phase de développement.

En conditions réelles de travail, ces trois actions : récolte – replantage – réensemencement ne sont pas à appliquer de façon rigoureuse dans tous les cas, il est important d’évaluer les besoins selon la situation et de faire par exemple, si c’est nécessaire, un ensemencement plutôt qu’un replantage.

Même après les semences de la mise en place initiale, selon les conditions de germination, on fera un réensemencement.

2-2-9. La production de graines à la ferme

On laisse un certain nombre de légumes sans les récolter, pour qu’ils continuent leur cycle de vie, fleurissent et produisent des graines. En pratique, il est humainement impossible de récolter absolument tous les légumes cultivés en situation de culture mélangée et à forte densité. Même sans intention d’en laisser, il en reste toujours et ceux-ci produiront des graines. Cependant, en choisissant de laisser les souches qui ont les meilleures caractéristiques comme par exemple celles qui ont donné de plus grandes plantes dans les mêmes conditions environnementales, on peut obtenir à long terme des variétés de valeur.

Il a été observé que les jeunes plants cultivés en agriculture synécologique manifestent une grande résistance, peut-être par un changement dans leur métabolisme, même dans des conditions extrêmes dans lesquelles les jeunes plants du commerce cultivés aux engrais chimique fanent. Les environnements dans lesquels la culture est possible deviennent donc plus nombreux. Selon les changements d’adaptabilité des plantes, il arrive que les périodes de récoltes soient étendues.

Astuce

On estime que pour les nouveaux développements des exploitations synécologiques en environnements extrêmes, l’utilisation des graines et jeunes plants qui sont adaptés aux exploitations synécologiques déjà existantes est une méthode efficace.

2-2-10. A propos des sillons

Il n’est pas nécessaire de ramener de la terre vers le dessus pour reconstruire les sillons à moins qu’ils n’aient été physiquement détruits par une catastrophe naturelle par exemple. Les sillons sont protégés de l’érosion par la structure aérée du sol créée par les herbes annuelles et par les racines des herbes vivaces et des arbres. C’est le même principe qui fait que les montagnes ont toujours la même forme même après de nombreuses années. Si la forme des sillons se dégrade fortement, il est possible qu’une mauvaise gestion des adventices en est la cause.

Astuce

Il a été vérifié en pratique que en période de typhons ou de fortes neiges à Honshû, dans les diverses exploitations synécologiques du territoire, les sillons ne sont pas endommagés et les légumes ne sont pas couchés, même si les exploitations agricoles conventionnelles subissent des dommages soit directement sur les récoltes qui se retrouvent couchées, soit sur les préfabriqués ou les serres. La diminution des coûts de gestion en conditions climatiques exceptionnelles est une partie de la valeur économique des services de régulation apportés par l’agriculture synécologique. En plus du volume de production, la réduction des coûts est un élément indispensable pour réussir en agriculture.

2-2-11. Stratégie pour les jeunes plants

Il est possible de se procurer des jeunes plants de légumes dans les magasins de graines ou les jardineries de la région mais il est également possible de produire ses propres plants même pendant les périodes où ils ne sont pas habituellement en vente. Le fait de produire ses propres jeunes plants permet de les planter même après la période où ils peuvent être trouvés dans le commerce et d’élargir l’ampleur de la période de récolte.

Par exemple, les jeunes plants de tomates peuvent être trouvés en quantité dans les jardineries pendant les mois d’avril et mai, et ces plants permettent une récolte essentiellement concentrée sur les mois de juillet et août. Cultiver ses propres plants de tomates peut se faire jusqu’au mois d’août et permet d’avoir des plants à disposition pour les mettre en terre de façon étalonnée jusqu’au mois d’août, et d’allonger la période de récolte des tomates jusqu’à à peu près novembre. Si on ajoute l’utilisation des tomates qui ne rougissent pas, dans certains cas on peut allonger la période de récolte des tomates jusqu’à décembre.

Pour améliorer le volume de production des exploitations synécologiques, on peut cultiver des jeunes plants en dehors de la surface de culture. Comme par exemple dans une mini serre ou en intérieur, dans un endroit où les conditions physiologiques pour la culture de jeunes plants sont réunies. Préparer pour avoir toujours prêts des jeunes plants à replanter en fonction de la place libérée par les légumes récoltés. Pour augmenter le volume de récoltes et faire disparaître la période de transition entre les saisons chaudes et les saisons froides, il est nécessaire de faire en sorte que les pépinières et les champs de l’exploitation soient tous deux toujours au maximum de leur capacité d’accueil. En fonction des fluctuations de l’environnement naturel, les productions seront variées. Pour absorber ces fluctuations, on se tiendra prêt à fournir des jeunes plants, ce qui permettra de stabiliser la production et de l’optimiser.

Astuce

Lors de la culture de jeunes plants et lors du replantage, il est nécessaire de respecter le standard de non fertilisation : aucune substance organique ne doit être apportée dans l’exploitation depuis l’extérieur. Il est péférable que la culture des jeunes plants également se fasse sans engrais. La culture hydroponique en intérieur peut être utilisée à l’étape de la culture de jeunes plants car – ne nécessitant pas de terre – elle permet de ne pas apporter de terre comprenant des substances organiques dans le champ au moment du replantage, cependant, si on ne fait pas grandir ces jeunes plants à l’intérieur d’une exploitation synécologique, ils ne forment pas un tissu végétal sain. La culture hydroponique est adaptée à la culture de jeunes plants de légumes vivaces pour lesquels il y a une longue période de culture jusqu’à la récolte comme par exemple le persil plat. Pour les légumes annuels, la durée entre leur replantage et leur récolte étant assez courte, il y a un risque qu’ils subissent trop l’influence de l’engrais liquide.